【ソルトゲームの基礎知識③】

SDGs時代だから見直したいハリ先のメンテ

フックシャープニングのススメ

ルアーに装着されたフックが鈍くなったとき、あなたはどうしているだろうか。すぐに新品に交換する? それとも研いでいる? 今回はフックシャープニングについて考察しよう。

ハリ先が鈍るのはどんなとき?

釣りをしていればハリ先は必ず甘くなるもの。科学研磨で鋭く仕上げられた最近のフックでも、それは変わらない。いやむしろ、鋭く尖ったシャープなフックほど、初期の状態を保つのが難しいと言っても良い。

ハリ先はどうして鈍くなってしまうのだろうか。その原因の一番は、ほかの物質とのコンタクト。岩、倒木などの障害物はもとより、藻やゴミ、小石などもその対象だ。それらに掛かってしまった場合はもちろん、ボトムの地形変化をトレースするだけでもハリ先は少しずつ傷んでくる。

次に考えられるのが魚のバイトによる劣化。魚の口は私たちが思っている以上に堅いもの。魚を掛け、やり取りをしたときは当然として、アタリがあったりバラしたり、魚と何かしらのコンタクトがあった場合は必ずハリ先をチェックすべきだ。

あとは保管時の干渉。とくに繊細な仕様のフックは、ルアーボックスの中で他のルアーと複雑に絡み合うことがないようにしたい。

魚がヒットしたり、根掛りしたりした場合は、ハリ先が甘くなっている時がある。ハリ先は、魚との接点。甘くなっていることで、ショートバイトをフッキングに持ち込めないというようなことが無いように、頻繁にチェックしておきたい。

流れ藻に引っかかってしまった、ストラクチャーに当たってしまった、引っかかってしまった時などもハリ先が甘くなっている可能性がある。

即交換?それともタッチアップ?

経験豊富なアングラーはどんなときもハリ先のチェックを怠らず、「1匹釣ったら迷わずハリを交換する」という人もいるほど。そこまでは出来ないにしても、同じフックで2~3匹掛けたり、アタリがあるのになかなかハリ掛かりしないというときは、思い切って新品に交換するのがベターだろう。

逆に、小型魚が次々にヒットしてくるときや、それほどハリ先が傷んではいない状況であれば、その都度新品のフックに交換することもない。そんなときはフックシャープナーでタッチアップすると良い。

極限まで研磨されたハリ先を完全に元通りにすることはできないが、ちょっと甘くなったかな? と感じるハリ先に対して現場でのタッチアップは有効な手段。釣行の際はぜひともフックシャープナーを持参してほしい。

ハリ先が甘くなったかの確認は、眼で見るだけでなく、爪にハリ先を立て、きちんと引っ掛かるかで判断するとよい。

フックシャープナーの種類

シャープナーには素材や目の粗さなど様々なタイプがある。素材はセラミック、ダイヤモンド、鉄などの金属で、それぞれにキーホルダーにぶら下げておけるコンパクトなタイプや、柄が付いていて力を入れやすいタイプ、裏と表で目の粗さが異なるタイプなどの選択肢があるので、携行しやすく自分が使いやすいものを選べば良い。

フックシャープナーは、釣り具メーカー各社から発売されている。荒研ぎと仕上げが備わっているものもある。

ハリを研ぐ際の注意点

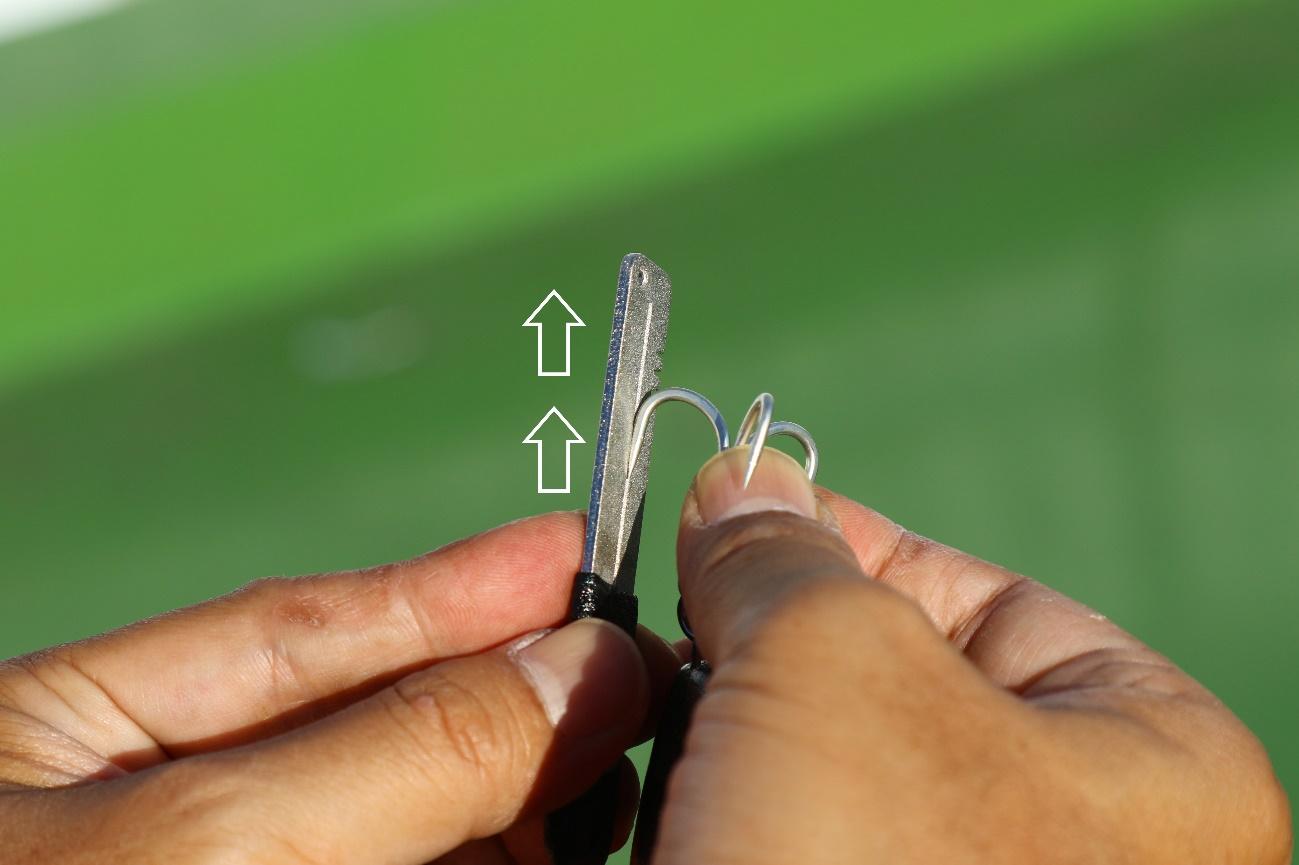

ハリを研ぐ際は、ハリ先からふところに向かってシャープナーを当てていくのがおススメ。ハリ先に向かって研ぐとバリが出て、シャープニングの効果が半減してしまうことがあるからだ。

最後にフックシャープニングのデメリットも挙げておこう。それは研ぐことでハリ先が短くなってしまうこと。フック本来のフォルムやバランスが変化してしまうほどのシャープニングは逆効果だ。

また、研ぐことによってハリ先の表面コーティングが落ち、錆びやすくなるケースもあるので注意したい。

ハリ先を研ぐ時は、ハリ先からふところに向かってシャープナーを滑らす。僅かにシャープナーに触れる程度の力加減で行う。

研ぐ時のハリ先は、シャープナーに平行に当てて行う。ハリ先を立てないようにすること。