遠征でも十分活躍する性能にブラッシュアップ

リニューアルされたシマノ・グラップラーシリーズ。

大型魚にも対応する新しいタイプ

スロー Jで 山本啓人が奄美大島の大魚に挑む

幅広いアングラーに手に取ってもらえる価格帯で展開するシマノのオフショアロッド・グラップラーシリーズ。ジギング、ライトジギング、SLJ、スロージギング、キャスティングと展開されているシリーズだが、よりグローバルに活躍するモデルとしてリニューアルして登場した。そこでスローモデル「タイプ スロー J」のテストを担当した山本啓人さんは、最終チェックも兼ねて大型魚のヒットの可能性を秘める奄美大島へ釣行。NEWモデルはどんな性能なのか? 実釣を通して解説してもらった。

INDEX

グラップラー タイプ スロー Jで大魚に挑戦

手頃な価格帯でありながら、しっかりと活躍する性能を備えていることから、幅広いレベルのアングラーに人気であり、初心者、新たにそのカテゴリーに挑戦する時、サブロッドとしてもオススメなのが、シマノのオフショアロッド、グラップラーシリーズ。シマノオフショアロッドの中で「スタンダードロッド」という位置付けのモデルだ。このグラップラーは、これまでもリニューアルされるごとに性能アップが施されてきたが、さらに世界中のアングラーにオフショアの釣りをより楽しんでもらうべく、2024年の年末に全モデルが更に高性能を纏って登場した。

https://fish.shimano.com/ja-JP/product/rod/offshoresalt/slowjigging/a075f000041qgttqas.html

今回もこれまでと同様に、カテゴリーとしてはジギング、ライトジギング、SLJ、スロージギング、キャスティングと、オフショアの釣りをほぼ網羅するラインナップ。その中で、ライトジギングモデルとなる「タイプ スロー J」は山本啓人さんが開発テストを担当。シマノのスロー系ロッドの全ての開発に携わっている山本さんは、このグラップラー タイプ スローJを携え、奄美大島へ大型カンパチ、イソマグロ、大型根魚を狙いに釣行。遠征の大物釣りは、それこそ信頼できるロッドで挑みたい。しかしフラッグシップのロッドを何本も揃えるのは難しいという人も多い。そこで、新しくなったグラップラー タイプ スローJが、大物にもしっかり対応するということを見せるのが今回の釣行の目的だ。

NEWロッドの実力を見せるために、大型魚を掛け、獲るという使命で気合い十分で奄美大島に訪れた山本啓人さん。

大型カンパチへの想い

山本啓人さんは、さまざまな釣りをこなすが、中でも最も自分の釣りの武器にしているのがスロー系ジギングによる釣り。近海のライトターゲットから遠征の大物釣りまで、ジグを巧みに操り結果を残す。そんな山本さんが数ある魚種の中で、最高のターゲットとして追い求めているのが大型のカンパチだ。50kgを超えるサイズ、そしてヒット後の強烈な引き、この引きによって起こる根ズレやフックアウトなどによるキャッチの難しさなどが山本さんを夢中にさせている。そんな大型カンパチを含め、イソマグロ、良型の根魚を奄美大島周辺の海域で狙う。奄美大島は、ジギング創世記から大型が狙えるフィールドとして知られ、これまで多くアングラーが通い、大型魚の実績を持つフィールド。山本さんもこれまで幾度となくチャレンジしてきた場所だ。

多くの大型カンパチの実績を持つ奄美大島近海。ただ簡単ではない。チャンスは1日に数回あれば良いほう。しかも大型となれば、獲れるか獲れないかは、アングラーの一瞬の判断による。そしてタックル性能の高さもキャッチには重要な部分だ。

スタンダードレベル以上の性能

ちなみに今回のグラップラー タイプ スローJは、シマノのスロージギングロッドは、フラッグシップとなる「オシアジガー リミテッド」、「オシアジガー ♾️(インフィニティー)」、「オシアジガー ♾️ モーティブ」、そしてワンランク下の「ゲーム タイプ スローJ」、スタンダードモデルの「グラップラー タイプ スローJ」、「グラップラー BB タイプ スロー J」となる。

「グラップラー タイプスロー Jの本来のシマノスローロッドの中での位置付けは、ミドルクラスであることから初心者、入門者用という感じだったのですが、今回のモデルは性能を底上げしたようなモデルとなります。アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア圏など、グローバルに発売することも考え、初心者という枠を超えて作り込みました。その中で最も注力を注いだのが繊細だけどパワフルということ。パワー、そして海外の方は力が強い人も多いため、破損しにくいというのを追求しています。これらのことを基本にしつつ、今回のモデルはグラップラーの上位機種であるゲーム タイプ スロー Jに近い性能を備えたモデルとなります。かなりよい、オススメのロッドです」

スローロッドゆえ、繊細である必要があるが、大型魚相手であればパワーも必要。海外での使用を視野に入れれば、より信頼できるパワフルさもほしい。完成したグラップラー タイプスロー Jは、それらをきちんと装備している。

釣果目標のサイズ

釣行は3泊4日の船中泊で計画された。しかし当初の予定はシケで流れ、再度同じ日数で予定を組んだものの、天候により2泊3日の船中泊に。さらに風の影響を受けることから、ポイントは限定されるという展開となった。

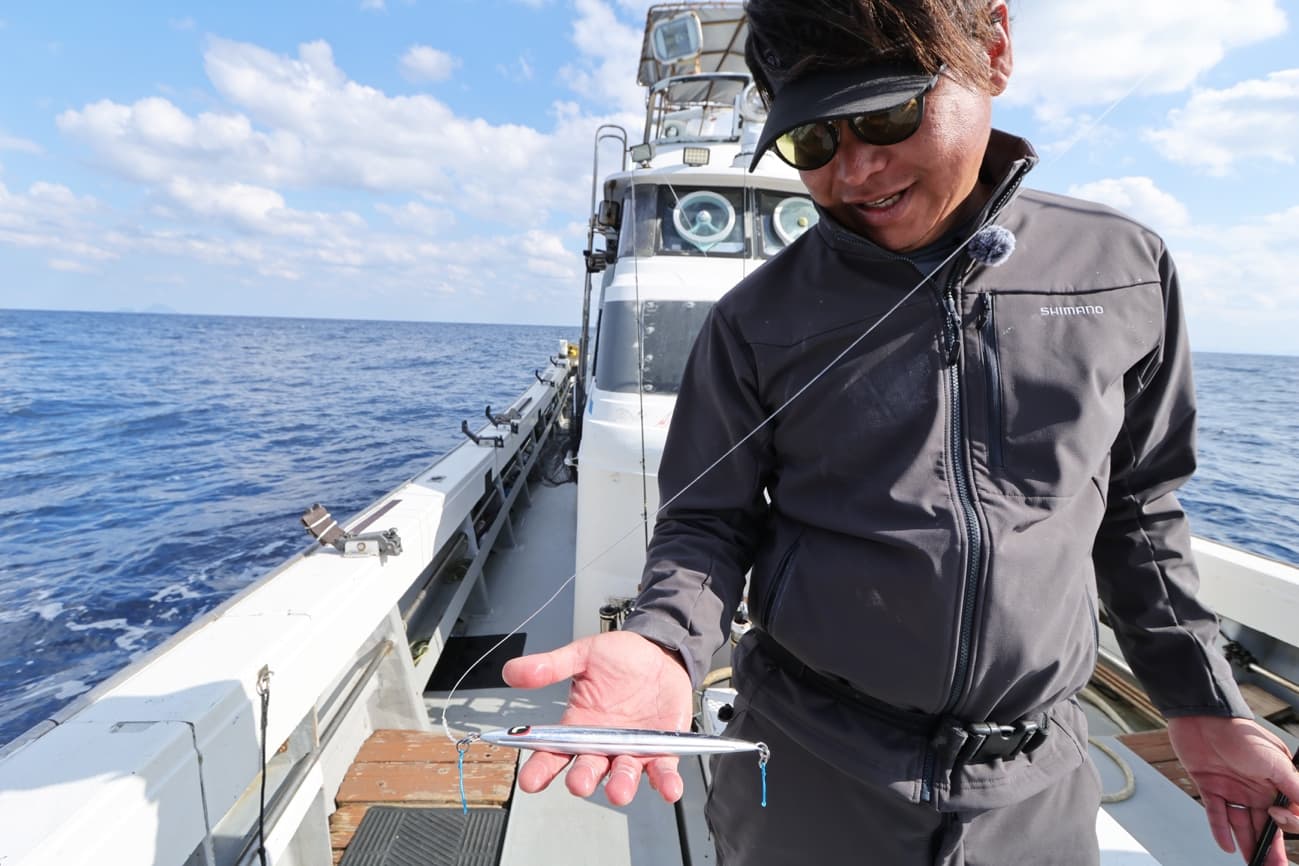

奄美大島到着後、お昼過ぎに出港。今回の目標は?という質問に「まずはカンパチ15kg」と山本さんは答えた。もちろん、20kg、30kg、40kg、50kg、それ以上の大型を常に狙っている。船は大型カンパチの実績がある奄美大島の東側の深場へ入った。水深は205m。合図とともにオシア スティンガーバタフライ ペブルスティックの350gを装着して落とす。ロッドは、グラップラー タイプ スローJの66-6。リールはオシアジガーLD 2500HG。ラインはオシアジガーMX4 PE4号、リーダーはオシアリーダー22号だ。

そして、なんと一流し目でヒットさせた。ボトムから速いピッチで10mほど動かし、大きくしゃくり上げた後のフォールで魚はジグを咥え込んだ。流石!と思わせるヒットだった。しかしこの魚は、惜しくもフックアウト。ただ魚が動いていることは確認できた。後は休まずしゃくり続けるだけだ。

水深205mで、ジグはスティンガーバタフライ ペブルスティックの350gを装着し、開始早々にヒット。惜しくもフックアウトとなったが、今回の釣行に期待が持てるヒットであった。

ジグはペブルスティックをメインにしつつ、ロングウェーバー、サーディンウェーバーを使用。

新たに設計された大型魚対応の番手

今回、山本さんがまず手にした6番のモデル。これまでグラップラーのタイプ スローJは5番までのラインナップだったのに対して、今回から追加されたジグMAX500gに対応するシリーズ最強モデルとなる。よりグローバル化を意識し、海外の大型魚にも対応するように開発されたことが分かる。もちろん国内においても、活躍の場が広がったといえる。

新たにラインナップに6番が加わった。これにより、大型狙いの遠征先でより対応できるようになった。

「これまでシリーズは5番まででした。しかし今回、6番が加わった。これにより遠征でのカンパチなどの大物狙いを、より安心して挑戦できるようになった。4番、5番も遠征で使用できますが、水深や潮流などによって、どうしても使用するのが難しい状況があります。6番が加わり、よりキレのあるジャークが出せるようになった。カンパチなどの大物狙いでは、グラップラー タイプ スローJでも5番、6番を使い分けて攻めていける。セレクト基準にしっかり入ったというわけです」

初日は5kgほどのカンパチ、その他ゲストの釣果に終わった。肩慣らしは済んだ。翌日、翌々日に賭けることになった。

初日、幸先よくヒット。5kgクラスだが、まずは一安心。その後も大型を求めてひたすらしゃくり続ける。

新しいグラップラー タイプ スローJの性能

6番も加わり、全モデルがパワーアップしたグラップラー タイプ スロー J。その他の性能はどう変化しているのか?

「まずブランクは、前モデルと同様にスパイラルX、ハイパワーXで構成しつつ、さらに強度を高めています。ゲーム タイプスロー Jの良いところを取ったイメージです。ジャーク時のレスポンスが上がり、オートマチックにティップが返ってくる性能を備えており、上位機種のゲーム タイプスロー Jに近いオートマチック性能が高めてあります。そのようなことから、スローの釣りの初心者からやり込んだアングラーまで納得できる性能になっていると思います」

ジャークのレスポンスが上がり、重いジグでも難なく操作可能。初心者には使いやすく、スローをやりこんでいる人でも、納得の性能を備えている。

また長さが前モデルの6フィート8インチから6フィート6インチに変更されている。この変更の意図とは?

「これは従来の68は、フォールを入れた時にもたついてしまう感じがあったので、短くしてアクションを調整しました。66にしたことでフォールの幅を調整しやすく、ジャークのレスポンスも上がり、上げのアクション、下げのアクションともにスムーズなりました。またアクション時、ファイト時の曲がり方は、アングラー側に少しでも負担が掛からないように調整しています。楽にジャークが続けられ、魚が掛かってからも曲げて楽に上げられるようになっています」

ジグ操作だけでなく、魚が掛かってからもしっかりと曲げて対応でき、楽に魚を上げられる。

また今回のニューモデルは、リールシートに、オシアジガーリミテッドやインフィニティといったフラッグシップモデルで使用しているフルホールディングシートを採用しているのも特徴だ。このリールシートは、軽量、高強度のカーボン素材であるCl4+を採用し、様々な握り方に対応するシマノ独自設計だ。

「フルホールディングシートにより、握りやすく、感度も良く、さらにジャークの精度のアップに繋がります。大型魚狙いで大きいリールを装着しても握りやすいです」

フラッグシップモデルと同様のフルホールディングシートにより、疲れにくく、さらに感度も上がった。より水中の様子、ジグの様子を把握できるようになった。

ロッドの性能を証明

2日目、釣り場を奄美大島の南に移して探っていく。水深が200m前後の深い場所では6番、浅い場所では5番も出番となる。この日、午前中は120、130mの浅場を探った。そして、ここではイソマグロに泣かされた。イソマグロの歯によるラインブレイクもあった。しかしそんな中、しっかりと結果を残した。16kgのイソマグロをキャッチした。

イソマグロにジグはボロボロにされ、アシストフックも切られる始末。しかし、諦めずにしゃくり続ける。

小型イソマグロに悩まされながらも、その中からナイスサイズのイソマグロを引き出した山本さん。6番ロッドが、しっかりとそのパワーを受け止めた。

午後になると潮が緩くなり、アタリが遠のいた。それでもポツリポツリと5kgほどまでのカンパチ、スマや根魚などのゲストを巧みなジグ操作で追加。そしてこの日のクライマックスはマズメ時の16時49分に訪れた。ボトムから数シャックリでバイト。同時にボトムに向かって突っ込む強烈な引き。オシアジガーLDのレバードラグを素早く調整して止めにかかり、そして巻ける時はどんどん巻く。初期ドラグを強くしていると最初の突っ込みでブレイクに繋がる。ある程度の数値にしておき、素早く、段階的にドラグを入れていく。そして数分のやり取りの末に水面に姿を現したのは、良型のカンパチだった。

「よし!目標達成や! 新しいグラップラーは強いです。ジグ操作をしている時もパワーを感じますが、掛けてからもパワフルだというのが感じられます。しっかり魚が獲れるロッドだということです」

計測すると15kgであった。最初に言葉にした目標を達成した。

「さぁ、次もいきますよ。20kg、30kg!」

夕マズメに引っ手繰るようなバイトを得た。強烈な引きに素早く対応する。今回の釣行の最低限の目標としていた、15kgをキャッチ。

巧みなジグ操作で、潮が緩い時間でも小型のカンパチを連発して掛けた。更にアザハタ、良型のアカハタモドキなどのゲストもヒット。

タイプ スロー Jがオススメの理由と3日目の釣果

山本さんに、グラップラーがオススメの理由を聞いてみた。

「まず、今回のグラップラーは、手に取りやすく、しっかりとした性能も備えているので、スローの釣りにこれから挑戦したいと考えている方にオススメです。4番、5番、6番においては遠征入門者に良いと思います。また、セパレートグリップになっているので、遠征時も運びやすいのも特徴です」

フラッグシップモデルはやはり性能が高く良いが、かといって何本も揃えるのは難しいという人も多い。しかしグラップラーなら前後の番手を揃えることができるかもしれない。番手違いで釣り場に持ち込めば、状況によって使い分けができ、より攻略できるだろう。

番手違いで揃えておけば、より攻略の幅が広がる。グラップラーなら、それがしやすい。

3日目の最終日、風が吹く予報によりお昼までの釣りになった。この日も深場からスタート。水深220mから開始。すると幸先よく小型であったがカンパチがヒット。その後も小型カンパチがポツリポツリと顔を出す展開。そして、少し浅場の130mほどに移動して探るとボトムから4シャクリでドスンとヒットした。山本さんはカンパチでないと瞬時に判断し、慎重に巻き上げた。上がってきたのは良型のマハタだった。結果、良型のカンパチ、イソマグロ、根魚とコンプリートして釣行は幕を閉じた。

釣行後半には、狙いの1つであった良型根魚、マハタもキャッチ。様々な魚種を釣り、グラップラー タイプ スロー Jのパワフルさを十分実証した釣行となった。

番手ごとの使いどころ

グラップラー タイプ スローJは、今回使用した5番、6番を含め、全6モデルがラインナップされている。そこで最後に各モデルのベストな使いどころを山本さんに聞いてみた。

「1番はジグMAX160gで50m前後をやる釣りに良いと思います。根魚、タチウオ、浅場の青物といったライトターゲットに向いているモデルです」

「2番はジグウエイトMAXが200gなので、60、70、80mをやるのに適しています。近海のブリ、浅場のタチウオパターンの青物狙いや深場のタチウオにいいでしょう。富山県など比較的水深が浅いエリアのアカムツ狙いにも良いと思います」

「3番はMAX260gまでで、100mまでのエリアで活躍するモデルとなります。60〜100mまでのジギング全般、中深海の200mオーバーくらいまで使えるモデルです」

「4番はジグMAX330gで、日本海や丹後半島の青物にベストマッチ。100mまでの青物ジギング、ドテラ流しでのジギング、中深海では340mほどまで使用可能。バーチカルにジグが素直に落ちていく状況のキハダ狙いにもいいです」

「5番は、水深が100mオーバー、150mといった場所でのカンパチ狙い、そしてキハダジギングにはベストマッチです。中深海狙いでバーチカルに落ちる状況のであれば、400mまでカバーします。また100mまでの水深での青物狙いなどで、150g程度のジグをハイピッチで使用してしっかりと弾かせたいという時、ドテラ流しで風が強い状況での青物にも良いです」

「6番はシリーズ最強のジグMAX500gのモデル。遠征の大型狙いで活躍します。水深200mほどまでが使用しやすく、深めのカンパチ、大型根魚に狙いにオススメ。また高知のキンメダイ、深場のアカムツ、クロムツにも良いです。張りがあるので、水深が100mなどのエリアで300gなどの重たいジグをしっかりと動かして青物を狙いたいといった状況でセレクトすることもあります」