タックル準備で釣果が変わる!

状況に応じた使い分けが攻略のキモ

ヒラマサゲームにはこのロッド!

天龍フィールドテスター

佐藤光敏・五島列島ヒラマサ釣行

西のヒラマサの聖地である玄界灘、五島列島エリア。ヒラマサのストック量も多く、多くのアングラーがこの地に良型ヒラマサを求めて訪れる。しかし、行けば簡単に釣れるわけではない。フィールドの状況に合わせたタックルセレクト、ルアー選びが必要になる。その一例を、今回の釣行記事でお伝えしたい。

INDEX

春の盛期に釣行

春の玄界灘、五島エリアのヒラマサゲームは、ベイトも豊富であり、盛り上がる時期となる。そんな春ヒラマサを求めて、各地からアングラーが集結するが、佐賀県伊万里が地元であるTENRYUのフィールドテスターである佐藤光敏さんも、頻繁に釣行に訪れる。佐藤さんは、この地でヒラマサの釣果をより高めるために、ルアーブランド「スティムレイト」を立ち上げて、自らプラグを削り制作。恵まれた環境を活かし、納得いくまで幾度となくフィールドテストを繰り返して製品化させている。そんな思いが込められ、多くの実績を備えたルアーは、多くのヒラマサアングラーのファンを持つとともに、佐藤さん自身も自ら製作したルアーで34kgのヒラマサレコードを持つ。

そんな彼が、春のヒラマサの盛期に入った4月中旬に長崎県佐世保から出港する幸和丸にて出船。狙いはもちろん大型のヒラマサ。すでに20kgクラスのキャッチも同船で出ており、期待を抱いて沖へと繰り出した。船長が選んだエリアは、五島列島の北。状況としては、プラグによるトップレンジ攻略でもジギングでも、釣果が出ているという前情報であった。ただ、シーズンの盛期に入るタイミングが、例年より2週間ほど遅れていると船長は説明。春ならでは釣りで、水深があるポイントでベイトに着いているヒラマサのボイルをキャスティングで狙ってく作戦だ。

TENRYUのフィールドテスターであり、ルアーメーカー・スティムレイトの代表でもある佐藤光敏さん。ルアーテスト、ロッドテストを頻繁に行える佐賀県在住であり、五島、玄界灘はホームグランド。

ヒラマサをより釣れるようにテストが繰り返され製品化されるスティムレイトのプラグ。詳細は佐藤さんのインスタグラムをチェック。@mitsutoshi.sato.589

佐藤さんが常連の船・幸和丸(こうわまる 崎田船長)。

http://kowamaru.joy-plaza.jp/

タックルセレクト

さて、佐藤さんがこの日のために選んだタックルはどんなものだったのか?

まずキャスティングで探っていく際、玄界灘、五島エリアでスタンダードに選ぶのでればPE8号クラスになるという。愛用しているロッドは、TENRYU・スパイクのSK822S-Hだ。230mm /120g程度の大きめのルアー(スティムレイト・キングフィッシュ)を使用するのに適しているモデルとなる。これにシマノ・ステラSW14000をセットし、PEラインには140lbのナイロンリーダーを接続。この日も、大型ヒラマサ狙いでこのタックルをメインに使用する考えで用意してきた。

さらに、ライトタックルとして用意したのがスパイク・SK822S-MHだ。このロッドに、ソルティガ14000番をセットし、ラインはPE4号、ナイロンリーダー80lbという細めを選択。これにスティムレイトの140mmほどのプロトルアーをセットする。小型ベイトを捕食している状況、大型プラグには出にくい状況を想定したセレクトとなる。

加えて大型ヒラマサ狙いの状況を想定し、PE10号クラスも用意。2025年のTENRYUの新作となるスパイクの最もパワーのあるモデルとなるSK822S-Xに、PE10号、リーダー180lbというセットだ。水深のある場所であれば、PE8号クラスのスパイク・SK822S-Hのタックルでも対応するが、浅瀬で大型ヒラマサ狙いの時はこのタックルが出番。ヒットした瞬間に、根から素早く離すガチンコのファイトが必要な時に使用する。ただ、今回の2日間の釣行では、フィールドの状況として出番はなかった。ただ秋深くになると、シイラなどの大型ベイトを捕食するトロフィーサイズのヒラマサがシャローに入る。その際、SK822S-XにPE10号のタックルが必ず必要だと佐藤さんはいう。

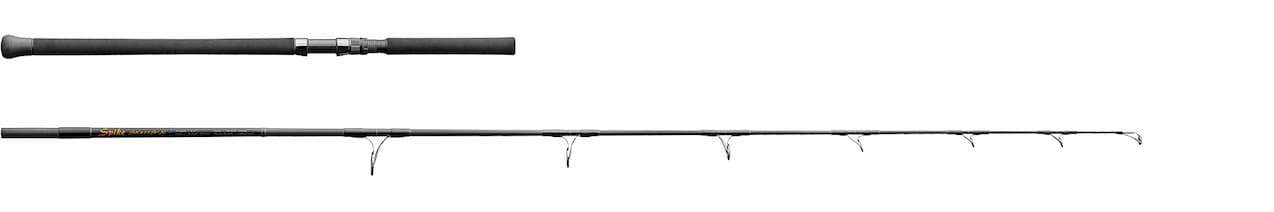

ちなみにTENRYU・スパイクは、長年にわたりモデルチェンジを繰り返してきたTENRYUのオフショアキャスティングロッドのシリーズだ。同社は数社しかない国産ロッドブランクスメーカーの一つであり、時代と共に進化する最新のロッドテクノロジーをスパイクに注入し、さらに長年のロッドメイキングの経験によって培ったベストな調子、設計を各モデルに施している。シリーズは、どれもネバリと反発がバランス良く配分され、安心感のある粘り強さを持つ。その粘り強さを実現させているのが、バット部に採用されている独自のカーボンナノチューブ素材の「C・N・T」だ。さらにモデルごとに使用ルアー、キャスト方法によって設計されたブランクス設計に加え、適材適所で配置、種類をセレクトしたガイド設定により、気持ちの良いキャストフィールを可能としている。2025年現在、近海のタイトキャスティングからマグロまで対応するノーマルのスパイクが全7機種、クロマグロ対応のスパイクXPGが3機種のラインナップで展開されている。

ネバリと反発のバランスが良いスパイク。高い遠投性能を備え、ヒット後は自慢の粘り強い曲がりを見せつつ、魚に常にプレッシャーをかけ続ける。

SPIKE(スパイク)製品情報

https://fishing.tenryu-magna.com/offshore/SPIKE.html

SPIKE(スパイク)製品解説動画

実釣は春らしい展開

さて、実釣の様子はどうだったのか? この春の時期は、冬場にボトム付近が行動範囲だったヒラマサが、産卵を意識して動き出す時期。黒潮の分流が入ることで、イワシが中層、さらにその上の層に群れ、そのイワシを荒喰いして産卵に備える。そんな個体が、今回の狙いだ。

初日、船長はそんなイワシの反応のある潮目を流していく。しかし、この日は北風が強く、船はその影響で早く流される状況。魚からの反応も薄く、夕マズメに4kgほどのヒラマサをキャスティングで釣り上げて終了となった。風による水温変化で、喰い渋っていたのかもしれない。一日中、キャスティングをメインにして探り続けたものの、チャンスと思われる状況は2、3回と渋い状況だったという。

取材釣行初日は、風速5〜17mの悪天候で、想定以上に寒く感じる状況。前日には大雨。その影響からか、魚からの反応も悪かった。

低活性の中、4kgクラスをキャッチ。1日を通してチャンスは少なかった。

そして、気合を入れ直して挑んだ2日目。この日は、前日と打って変わり好天となり、風も5mほどで絶好のヒラマサキャスティング日和となった。探るのは、同じく水深のあるエリアのベイトとなるイワシの反応がある場所。シャローエリアもチェックしたが、反応が薄いという船長判断で、水深60m、80mほどのエリアをメインに探った。反応のある潮目沿いを、じっくり流しながらキャストを繰り返していき、鳥山やボイルが出ればその周囲をより丹念に探るという展開だ。また、中層にベイトの反応が出ている状況では、ジグを沈め、中層から表層近くまで幅広く探っていったという。結果、ポツリポツリと10kgを頭に釣果を重ねていくことができた。

2日目は、天候は回復し、魚の活性も回復。ポツリポツリとヒットが続いた。

写真の10kgクラスを頭に、多数キャッチ。

写真の10kgクラスを頭に、多数キャッチ。

さらに潮が動き出したタイミングで、沖の潮目沿いで大型がヒット。20kgクラスと思われ、2日間で一番のサイズだった。しかし残念ながらフックオフ。その後、終了間際に大きな群れに当たり、ルアーに10尾ほどの激しいチェイスが見られた。その際に今回の釣行の最大となる15kgをキャッチし、今回の釣行は幕を閉じたのだった。

潮が動き始めると、さらに活性は高くなった。そのチャンスタイムで、しっかりと潮を読み、魚の向きを読み、そしてヒット!

今釣行で最大となった15kg。

春の攻略とSK822S-HとSK822S-MHの違い

今回、佐藤さんは、結果として持ち込んだタックルの中でライトなSK822S-MHをメインに使用した。前述したように佐藤さんの玄界灘、五島エリアのスタンダードタックルはSK822S-Hだが、ベイトが小さいイワシで大型ルアーでは喰いが悪いといった判断から、PE4号を巻いたリールをセットし、140mmほどの小型ルアーを装着したライトタックルを選んだのだった。では、今回メインで使用したSK822S-MHとSK822S-Hの違いとは? 単純にパワーの違いは容易に分かるものの、ブランクス性能の違いはどんなものなのか? 釣行に同行した天龍スタッフの舟木さんに聞いてみた。

「調子としては、2つのモデルを比べるとSK822S-Hのほうがファストテーパー気味になります。そのため飛距離が出ます。風がある状況でも、しっかりと振り抜くことができ、大型プラグを遠投できます。一方、SK822S-MHはHモデルと比べると柔軟なブランクスであり、ルアーの操作性が高いです。Hモデルで小型、中型ルアーを操作すると、パワーの強さにより暴れ気味になってしまうことがありますが、SK822S-MHは適度にアクションを曲がりが吸収してくれることで、100gまでのルアーの操作性が高いのが特徴です。バットパワーもあるので、良型ヒラマサがヒットしても対応します」

実際、佐藤さんはSK822S-MHで小型プラグを巧みに動かすことでバイトを得た。さらに今回、水深のあるエリアというのもSK822S-MH、PE4号のセレクト理由の一つ。ガチンコのファイトをせずに、ヒラマサの動きに合わせて、走る時は走らすことができる水深だったからだ。

普段、メインタックルとしているSK822S-Hと、今回活躍した小型プラグが扱いやすいSK822S-MH。ロッドは、ベストなルアーサイズを想定して設計している。使用ルアーごとにタックルを用意しておけば、より釣果に繋がる。

ジグでの攻略

春の玄界灘、五島エリアは、ジグで探るのが面白い時期であり、状況に応じてジグで探ることで、より釣果をプラスできる。佐藤さんは、中層にベイトの反応があり、浮ききらないヒラマサを攻略するために、迷わずジグを投入。ロングジグでのワンピッチを主体とした平戸ジャークで攻略していった。しゃくる幅は、ボトムから上層までだが、イワシの反応が中層より上層に濃く出ているようなら、そのエリアを丁寧に探っていく。佐藤さんの使用タックルは、TENRYU・ジグザム ワイルドマークJWM5101B-5のベイトロッドに、ラインはPE4号+フロロカーボンリーダー85lb。これにキラージグVロング240gをセットした。

ジグザム ワイルドマークは、コシの強いブランクスでありながら、しなやかさも備えたライト&タフ性能のシリーズ。ライトジギングロッドでは弱く、青物ジギングロッドでは強いといったフィールドで活躍するシリーズだが、充分な粘り強いパワーを備えていることから、テクニカルに青物を狙うのに最適。佐藤さんがセレクトしたジグザム ワイルドマークJWM5101B-5は、250g前後までのジグに対応し、潮の速い場所でもしっかりとジグ操作ができるように開発されたモデル。実際、玄界灘、五島エリアは、日によって、ポイントによって潮流が速いこともある。そんな時でも自身の技を繰り出しながら攻略していく時に使いやすいモデルだ。

https://fishing.tenryu-magna.com/offshore/jig-zam_wildmark.html

また佐藤さんは、さらにジギングロッド ホライゾン MJ・HMJ5101B-Hも用意。ライト系のジギングロッドシリーズだが、その中で一番強いモデル(MAX PE3号)に、PE4号を巻いたリールをセット。リーダーは85lb、ジグはガタージグスリムの240gを装着。こちらは、よりナチュラルに探ったほうが良いと判断した時にセレクトするという。

https://fishing.tenryu-magna.com/offshore/horizon_mj.html

粘り強く耐え、魚を浮かせるジグザム ワイルドマーク JWM5101B-5。2日目は、ジギングでも多数ヒットした。

佐藤さんは、ロングジグを使用し、ワンピッチで探っていく。このエリアで生まれた平戸ジャークだ。

タックルは季節、状況に合わせられるように

ヒラマサが豊かな玄界灘、五島エリアを想像すると、大型ルアーをキャストして良型狙いというのをイメージする人も多いだろう。近年、SNSなどでそんな釣果が目立つため、そのように錯覚してしまうのも無理はない。しかし、シーズンによって状況はさまざまであり、大型ルアーのキャストだけでは良い釣りができないこともある。釣行時の状況を見定め、フィールドを読み、臨機応変にタックルを変化させることで、釣果は上がる。そのためにも、ライト目のタックル、スタンダードなタックル、パワータックル、そしてジギングと準備が必要だ。

キャスティング

[小型ベイト向け] (今回のメインタックル)

Rod:SPIKE SK822S-MH

Reel:DAIWA・SALTIGA14000

Line:PE4

Leader:80lb

Lure:STIMULATE (Prototype)

[スタンダードタックル]

Rod:SPIKE SK822S-H

Reel:SHIMANO・ステラSW14000

Line:PE8

Leader:140lb

Lure: STIMULATE (KING FISH )

[大型魚・浅根対応]

Rod:SPIKE SK822S-X

Reel:DAIWA・SALTIGA6500

Line:PE10

Leader:180lb

Lure:STIMULATE (Prototype )

ジギング

[メインタックル]

Rod:JIGZAM WILDMARK JWM5101B-5

Reel:アキュレート BX-600XN

Line:PE4

Leader:85lb

Lure:キラージグⅤロング240g

[サブ・ライトタックル]

Rod:HORIZON MJ HMJ5101B-H

Reel:アキュレート BX-600XN

Line:PE4

Leader:85lb

Lure:ガタージグスリム240g