連載 平松慶のオフショアワールド vol.6

ジギング講習から実践。

青物必打~メタルジグで誘う。

ヒラマサを求め、長崎県対馬へ

今回は、「メタルジグでヒラマサ、ブリを狙う。実釣編」。これまで私の連載内vol.4、5とジギングの組立て、水中イメージなどを解説してきました。今回はフィールドで「狙った魚が釣れる事」を実践するためにターゲットを絞り、食性や行動に合わせてのジギングを展開してきました。私が解説してきた内容と今回の実釣で内容を重ね合わせ、困った時のヒントになる様な解説を今回の釣行の報告と兼ねてお伝えしたいと思います。「偶然ではなく、必然の釣果への第一歩」の報告になります。

関東在住の平松だが、ホームグランドというほど通いなれた対馬の海。言わずと知れたヒラマサの西の聖地だ。

対馬の島周りには、いくつもの魚礁が沈められている。そこをジギングで探っていく。この魚礁により、ほぼ一年を通して青物を狙うことができる。

ポイントに対して、風、潮、釣り座、といったものを

どのように考えるか?

長崎県対馬。ここは東シナ海と黒潮が重なり、日本海側へは対馬暖流となって流れ、太平洋側へは(親潮)黒潮の流れに。そんな好条件が揃ったフィールドのため、古くから青物の漁場としてアングラーからも親しまれてきたポイントだ。島周りの起伏の激しい場所や、魚道と言われる潮通しの良い場所には、いくつもの「魚礁」が設置されている。そのため年中青物が住みやすい環境にもなっている島である。ここでヒラマサやブリを狙う。

季節によって狙い方も変わってくるが、今回は「1月~冬」の実釣。秋から冬へと外気温が低下していく中、海水温はまだそこまで下がっておらず、朝の水面には「けあらし」と呼ばれる、湯気の様に水蒸気が立ち上がる様子が現れていた。冬型の季節風が強く吹き、ドテラ流しでの釣りは潮流と風との関係が重要になってくる。潮流が強く、風と同調した流れになれば、船の流れも速くなり、潮の流れと風とがぶつかり合う様な状況なら波長を持ったケンカ状態になり、それこそ海中は二枚潮になったり、流れがおかしくなってしまう。そうなると釣り座はミヨシ側よりも、トモ(後部)の方が釣りやすくなるのも頭に入れておきたい。安定感があるトモから潮が強ければ船は流れていく。風で先端のミヨシ側は振られるからだ。そのためジギングに自身のない方やキャリアの浅いアングラーは、胴の間(真ん中位置)やトモに入ることをお勧めしたい。

今回私が対馬に入った際、同行したアングラーに完全な初心者がいた。青物ジギングが初めてで、しゃくり方もわからないアングラー。このアングラーに私が密着しファーストキャッチを狙ってもらった。

その日の海は潮と風がケンカしている状況で、船は左右に揺れて不安定。180gのGummy-Jigでボトムを取ってもらう。着底が分からず、困っていましたがそこはアドバイス。船はトモからポイントに流れていく動きであったので、まずは基本的なワンピッチの動作から開始。ロッドを1回しゃくったら、リールのハンドルを1回巻く。これを止めないようにしゃくり続けていく事で《線の動作》が生まれる。メタルジグを真下に落としても、船が流れていくのでジグが斜めにトレースでき、小手先のテクニックは必要ない。水深が90mで反応がボトムから30mまで出ているとのアナウンスだったので、30回巻く(しゃくる)ことを指示。2回繰り返して回収し、ジグを投入し直すといった動作をしてもらった。これが見事に当たり、ワラサではあったが船中での青物ファーストキャッチとなり、本人も嬉しい1尾となった。初心者の方が分からない時は、PEラインなどで水深を無理して読むのではなく、着底だけしっかりと抑え、反応のある水深に回数を合わせてしゃくるようにする事が分かりやすいと思う。

今回の釣行でもしっかりと結果を残してきた平松。フィールドを読み、ヒラマサの行動を読み、思い描いた通りの釣果を引き出した。

水中の反応が出ているタナ対して、PEラインのカラーで攻めていくのが基本だが、初心者はリールハンドル1回転で1mとして、指示ダナ上まで探るというのが分かりやすい。今回、参加したビギナーも、それで見事キャッチ。

ヒラマサ、ブリを狙い《線の動作》と《点の動作》

メタルジグのコントロールは?

今回の対馬での青物狙いのポイントは、冬場ということもあり、魚礁狙いが中心。初日は風と潮とがケンカしている状況であったが、翌日は満月の大潮であり、メリハリのある潮回りだった。水深90mにある魚礁にジグを投入していく。私は一番ポイントに入るのが遅いミヨシでの釣り座。それであれば、ジグの投入位置を潮上に先行投入し、船が追い越すようなタイミングでしゃくり始められる。これも一つもテクニック。投入位置を考えてジグの角度をアングラーがコントロールする。

魚礁周りにはベイトの反応がたくさん出ていた。潮が動いていて活性が高い時ほど魚礁から離れた位置に大型の青物が回遊する。これはパヤオでの原理と同じ事。大型魚に怯えた小魚ほど素早く身を隠せられる魚礁近くに付く。それをわかっているので、広く探るよにメタルジグをトレースする。《線の動作》を継続的に続けたいのと、水深があるので沈下が速くしゃくるストレスの少ないリアウエイトのKEI-JIG SHARP180gを選択。《線の動作》を付けやすいのが特徴のジグであり、メリハリをつけたワンピッチアクション中心でしゃくってくる。

するとボトムから10回ほどしゃくった辺りで、ファーストバイトを得た。しかしここで《点の動作》で誘いを入れてやるとフッキング後に魚礁に持っていかれる。バイトを得ながら、そのままスピードの強弱でジグへの興味を切らさないようにしながらしゃくり続けた。すると2回目のコンタクト。それでもしゃくり続ける。ジグを止めるのではなく、スピードを変えながら誘い続ける。そしてファーストバイトから20回ほどしゃくり、やっとフッキングをさせた。これが良型かどうかは完全なフッキングが決まるまではわからないが、狙っている「ヒラマサ」ならば必ず魚礁に突っ込んでいく。そのため出来るだけ魚礁から遠ざけてのバイトを誘いたかったのだ。

猛烈なバイトの後、下へ下へと突っ込んでいく。ワラサやブリでは出ていかないドラグがジリジリと音を出して鳴る。明らかに良型ヒラマサだとわかった。リフトしては下へと突っ込まれる。これを3度ほど繰り返し、魚に船が見えてきた辺りで最後の突っ込み。これも難なく受け止めて、無事ランディング。10kgを超えた良型のヒラマサだった。私は心からこの1尾を喜んだ。それは探り(誘い)からメリハリを付けたしゃくりでブリを寄せないようにし、掛ける位置、掛けてからのファイトコントロールまで全てにおいて「ヒラマサを狙うため」の動作で手にできたからだ。ジグコントロールだけでなく、どこで掛けるかという事も想定してのキャッチだったので達成感も大きい。

何が釣れるのか、というジギングの面白さから、このポイントに居る魚種を選択し狙い獲る面白さがジギングの究極の醍醐味だと思っている。それが今回ここで解説した一文だ。魚礁狙いのスタイルは、自ずと根ズレによるラインブレイクのリスクが高い。ただ、これまで私も魚礁狙いで苦労してきたので、それなりの対策を持って挑んでいる。私は2尾連続でヒラマサをキャッチしたが、この魚礁ではブリのキャッチが多く、私はヒラマサだけの釣果だった。「魚種を選んで獲る」ことも慣れてくると可能になるのだ。

ヒラマサに的を絞り、さらにより確実にキャッチできる位置もしっかりとコントロールしてバイトに持ち込んだグッドサイズ。達成感のある嬉しい1尾。

この時期はブリもサイズが良い。ブリとヒラマサ、その習性を知っていれば、釣り分けることが可能だ。こういったことも、ジギングの面白さである。

揃ってヒラマサをキャッチ。年明け、一発目の釣行から、皆で楽しめた。

平松流のマストパターン

ヒラマサとブリが混生しているエリアでは、ジグの投入する位置だけでなくアクションも変えることも重要。ヒラマサは群れで泳いでいるが、捕食は単独が基本だ。潮通しの良い時ほど魚礁から離れた位置で捕食をし、捕食は活発になる。ベイトを追うチカラ(スピード)が強いのも特徴だ。逆にブリは捕食が下手で、スピードのあるジグの動きにはなかなか反応しない。捕食が追い付かないからだ。メリハリのあるキビキビしたアクションでヒラマサを誘い、ブリはゆっくりと潮に乗せたようなアクションで誘うのだ。誘い出しによるキャスティングゲームでも特徴が分かれる。ヒラマサはプラグを突き上げる様なバイトで、プラグの頭から抑え込むような捕食をする。そして捕食したら、瞬時に根へと向かっていく。一方ブリは、プラグの後部からのバイトが特徴。バイトした際はその場で首を振り、プラグの違和感を外そうとする動作をする。この動きは、サーフェスでのバイト時もジギングで水中でのバイトも全く同じ事が言える。だから魚を掛けた際に「ブリだ」「ヒラマサだ」という違いが分かるのだ。そもそもヒラマサとブリとの食性の違いがあるので、誘い方を変えて釣り分けることができるのである。これが私のマストパターンだ。ジギングは、ジグの動きは水中なので目で追えない。それならば、ジグの動きは狙いたいターゲットの食性に合わせてアクションを付けることで、よりゲーム性の高い釣りに繋がっていく。このような魚の習性、捕食の仕方はなかなか分かりにくい部分かもしれないが、知っていて損はない。頭に置いておき、実践で試してみる価値はあると思います。

平松のジギングは、闇雲に探っていくのではなく、線の動作で誘うのか、点の動作で誘うのか、線と点の動作を組わせて誘うのか、フィールドの状況を見て、考え探っていく。その誘い方で、使用するジグも違ってくる。

今回は、1月頭の長崎県対馬のジギングの様子を、これまでの「ジギングの講習」に合わせて解説してみた。ジギングは「ターゲットを絞って釣り分ける事ができるのか」ということを実証し、そして初心者の方にも楽しんでもらえる狙い方も解説。青物の層にジグを投入し、どの様に誘うのかは誰でも気になる部分。これからも状況に合わせた探り方、操作方法を解説していきたいと思っている。ジギングは、難しく考えない事。ジギングはたくさん釣ることで、難しさが見えてくるもの。水中が見えていないから難しく面白い。これがジギングの魅力だと思う。

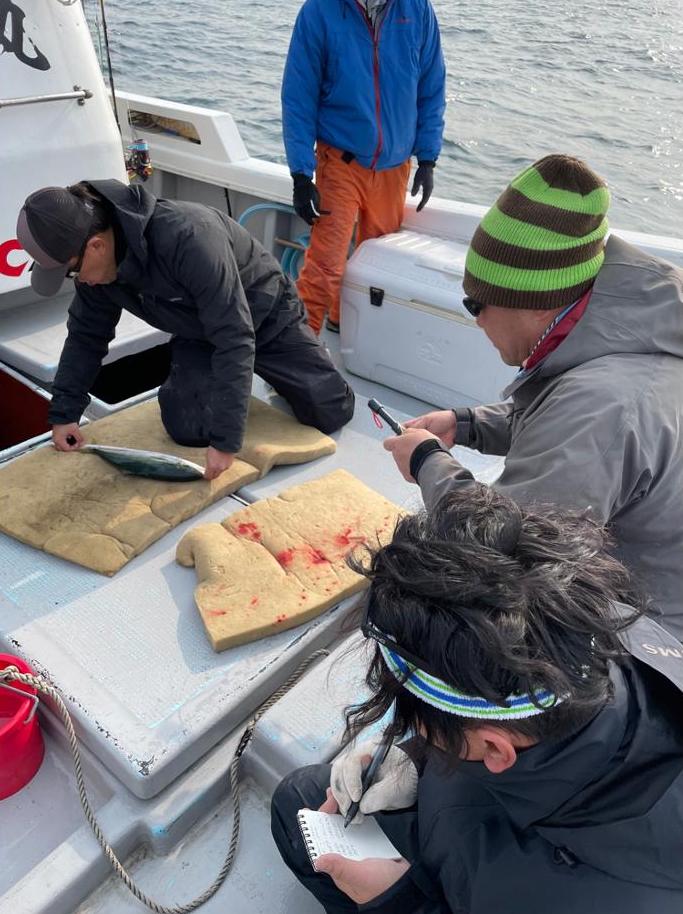

平松が対馬に訪れた時は、船長や同船者の仲間に協力してもらい、タグ&リリースを行っている。どのように回遊しているのか、興味は尽きない。

いつも平松がお世話になっている《長崎県対馬》 春漁丸・春田直実船長、拓也若船長。

連絡先:080-3970-4909

春漁丸HP(http://shunryomaru.com)