まずは基本を知ることが大切!

ライトジギングの基本

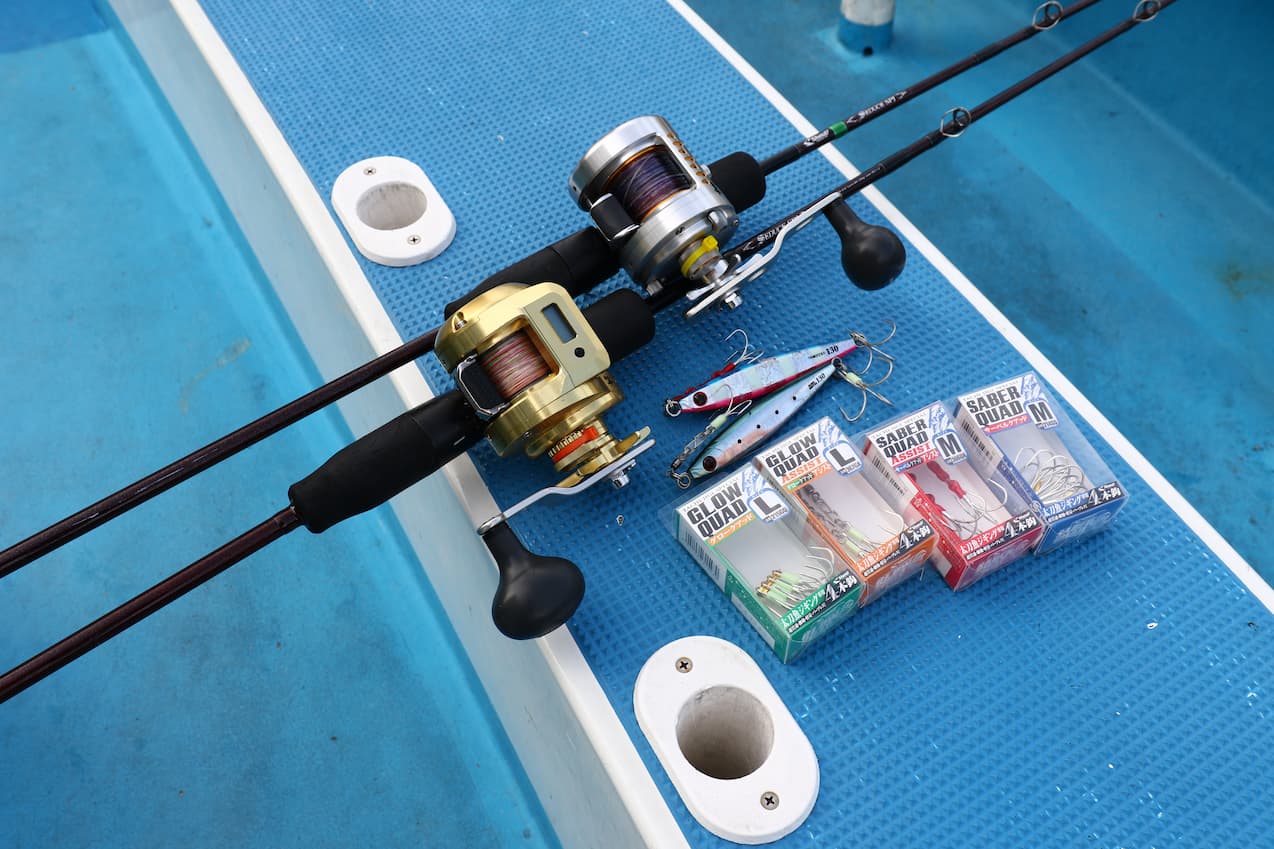

【タックルセレクト】

ロッド、リール選びを解説!

ライトジギングをやってみたいとなった時に、何を基準に道具(タックル)を選べば良いのだろうか? ロッドはどんなものがベストか? リールはベイトなのか、スピニングなのか? ライトジギング用といっても、さまざまなものが発売されており、迷ってしまう。今回は、ビギナーの方たちに向けて、選ぶ基準をお伝えしたい。

ライトジギングとは、どこからどこまで言うのか?

ジギングには、軽いジグ&細いラインで攻めるスーパーライトジギングから、クロマグロやキハダ、大型カンパチ狙いのような大型狙いまで幅広く存在する。スロージギング(スローピッチジャーク)やブレードジギングなどと呼ばれるスタイルも存在する。いずれにしても、狙う魚のサイズ、釣り場の水深、ラインの太さなどで、タックルをセレクトすることになる。そしてその中で、ライトに楽しめるものをライトジギングと呼ばれている。この“ライト”というのも、ラインがライトなのか? 道具がライトなのか? 狙う魚がライトなのか? ライトジギングと呼ぶ基準があるわけではなく、初心者は混乱してしまうことだろう。そこで、ここでは「ラインの太さがライト」ということで話を進めていきたい。

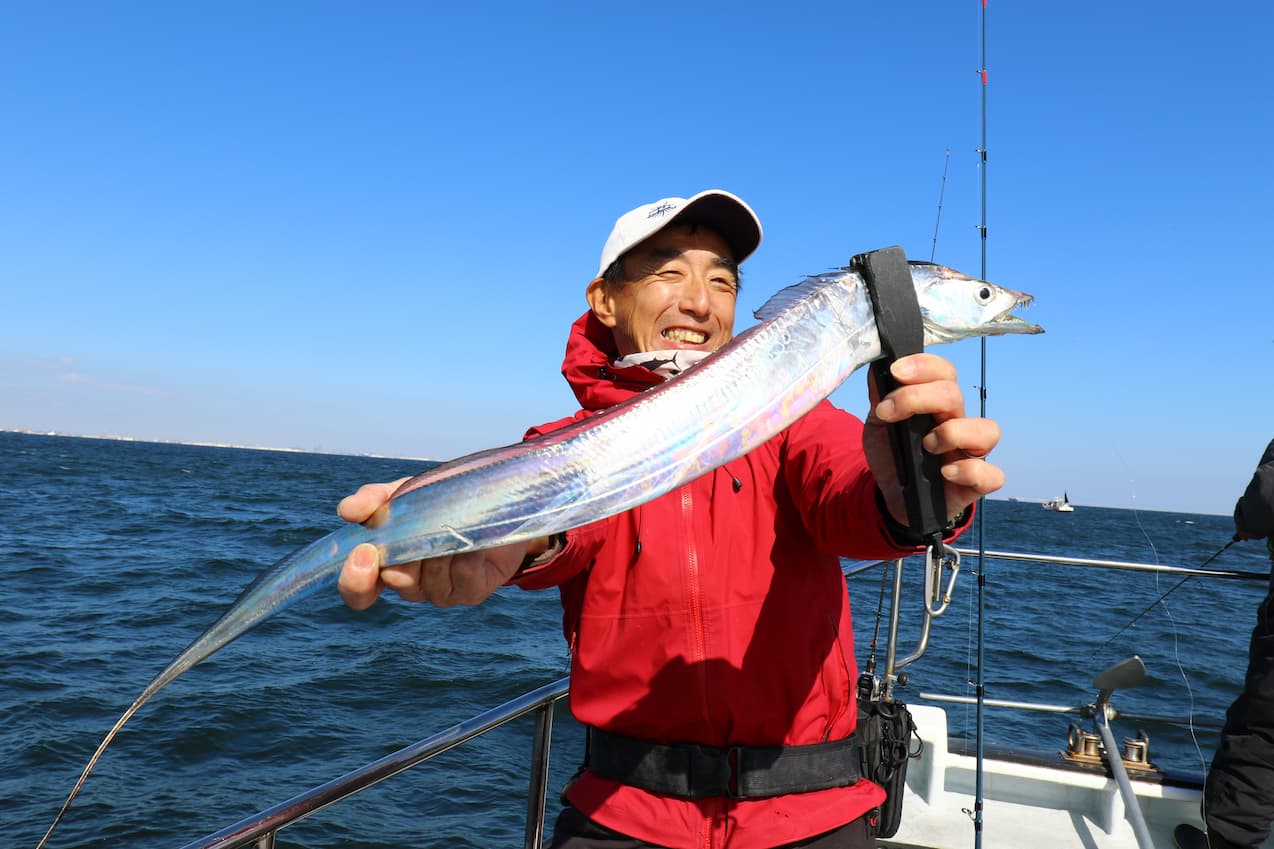

まずライトジギングということで、一般的に言われるのはPEライン2号以下だろう。水深は浅場から深場まで。ライトジギングの代表格であるタチウオを例にすると、水深10mほどから、時には200mほどまで探ることがある。また狙うサイズも、ライトに狙える根魚やタチウオ、シーバス、ブリ(小型のもの)から、大型のブリ(8kg以上のブリサイズ)となる。ライトラインでブリサイズは釣れるのか?となるが、2号でワラサクラスをメインに狙っていて、その中でブリクラスが来ることも多々ある。その際、慌てずに時間をかけてやり取りすれば、キャッチできることも多い。またライトジギングの中で、ジグをゆっくりめで動かして探るのか? それともジグを激しく動かして誘うのかによって、タックルは異なってくる。このように、ライトジギングの中でもスタイルがあり、想定する魚によって、釣り場によってベストなタックルは異なると言える。

全国に釣り場があるといっても過言ではないライトジギング。エリアによってターゲットは異なる。人気のエリアであれば、船団ができるほど賑わう。ちなみにライトと一言でいっても、その基準は決められていない。そこでPE2号以下のラインを使用したものをライトジギングとして解説。また、ライトジギングよりもさらにライトな、小型ジグ、細いラインを使用するものもあり、それがスーパーライトジギング。今回はライトジギングに限定して解説。

スロージギング(スローピッチジャーク)は、ジギングの中でジグの操作法に特徴のあるスタイル。ジグをロッドティップの戻りを利用して跳ね上げるスタイルだが、このスタイルでも細糸を使用するシチュエーションは多い。ライトジギングフィールドで、この釣法で攻略する人も多い。ライトジギングだが、タックル、ジグの操作法が異なるものとなる。

ジグもライトウエイトのものが多いのがライトジギング。ただ、ラインは細くても、深場を攻めるために重いジグを使用する場合もある。

ライトジギング ロッド選び

ロッドは、ライトジギング用として各社から発売されている。このライトジギング用ロッドは、大きく2つに分けられる。一つは、タチウオやシーバス、根魚、最近ではサクラマスなどを狙う、ジグを繊細に、時には細かく動かして攻略していくためのモデル。もう一方は、ブリなどの青物を狙うために、ある程度のパワーを備え、激しいジャークにも対応するモデルだ。

ロッドスペックには、長さ、使用ルアーウエイト、使用ラインなどが表示され、それがロッド選びの基準となるが、同じようなスペックでも、硬い、張りがある、柔らかいといった性能があり、狙うターゲットや扱い方が異なることもある。また、同じシリーズの同じターゲットであっても、張りがありしっかりとジグを動かすタイプ、粘りや柔らかさがあり、ジグをナチュラルに動かす、掛かった魚の動きを吸収してバラしを軽減するなど、コンセプトは様々だ。そのため、スペックだけでなく、そのロッドの設計意図をしっかりと確認することが大切だ。さらに言えば、それだけでは分からない部分も多く、実際にショップで触って確認したり、ショップスタッフのアドバイスを聞いたりして絞り込んでいくのがベストとなる。

ロッドを選ぶ際は、そのロッドのコンセプトをしっかりと知ることが大切。

ちなみに長さは、5ft台の短めのものから、6ft後半の長めのものまで存在する。一般的なのは6ft前半のもの。このくらいの長さが、通常の乗合船では使いやすい。短いものは細かく激しいジャークを入力するのが得意であり、長いモデルはジグを大きく動かしたり、ヒットしてからロッドの吸収率の高さでバラしを軽減できたりする柔軟なモデルが多い。

またグリップ周りも気にしたい部分。ジャークを続けるジギングでは、リールをセットして握った時に、疲れにくいものが良い。また、重さについても軽いものがやはり良い。いずれにしてもロッド選びは、まず「何を釣るのか?」「どんな釣りをするのか?」を基準にしてセレクトする必要がある。どんなライトジギングにも対応するというものは無く、幅広い用途を持ったものはどっちつかずになる可能性もある。用途がはっきりしているものを選べば、より釣果に繋がると言える。

ロッド選びは、「何を釣るのか?」「どんな釣りをするのか?」を決め、それを基準にしてセレクトする。

ブランク性能だけでなく、装着されているリールシートもチェックしたい。握りやすければ、それだけ疲れず、釣りに集中できる。

【ロッド構造による違い】

ライトジギングロッドには、カーボンチューブラ、カーボンフルソリッド、ソリッドティップなどがある。選ぶ際は、それぞれの特徴を理解して選びたい。

① チューブラ

ロッドブランクが中空素材で軽い。アタリや水中の様子、ジグの動きなど、細かな部分が手元に伝わりやすい。しかし、他の素材に比べ張りがあり、極端な曲げには対応せず、さらに自然な喰い込みはソリッド構造に比べると落ちる。ジグを巧みに動かし、アタリを自身でしっかりと把握し、しっかりと掛けていく釣りに向いている。

② フルソリッド

ロッドブランクが先端からグリップエンドまでカーボン素材が詰まっているロッド。チューブラと比べると、同じ太さなら重くなる。ソリッド素材は、チューブラほど高感度ではないものの、曲がりに対して柔軟であることから、魚からのバイトを弾きにくく、より自然に、自動的にフッキングへと繋げられる。さらにしなやかに曲がる性能から、掛かってからバラしにくい。

③ ソリッドティップ

チューブラとソリッドを組み合わせたロッド。ロッドティップ(先端)部分にソリッド素材を採用したモデル。ティップ部が柔軟なことで、細かいアタリ、ショートバイトなどをしっかりとハリ掛かりできるように設計されたモデルとなる。ティップ以外はチューブラ構造のため、フルソリッドと比べると感度が高いことが多く、機敏なジグ操作も出しやすい。

また、ここではカーボン素材をメインに話を進めたが、ボロンやグラスといったロッド素材もある。ボロンは弾性が強い素材。ライトジギングロッドは、一部のメーカーが採用している。またグラスは、ガラス繊維で作られたロッド。柔軟な性能の竿を作れるが、重さがあり、ライトジギングロッドではあまり使われることがない。

ロッドの構造にも種類がある。自分の釣りにあったものを選びたい。

リール選び

ロッドを選ぶ時に同時に決めるのが、ベイトリールでやるのか、スピニングリールでやるのかだ。まず釣り場やターゲットを選び、その釣り船がバーチカル(真下にジグを落とす)に探る場合には、ベイトリールが使いやすいだろう。ベイトリールは、フォールでのアタリが取りやすく、クラッチ一つで巻き上げとフォールを行えることで手返しが良く、さらに底取りもわかりやすいからだ。タチウオジギングやシーバスジギング、湾内の青物などは、バーチカルで探ることが多くベイトリールの使用率が多い。ジギングをする釣り船は、スパンカー(船尾にある帆)を立てて、風に対して垂直に船を向けるものと、船の側面を風に当てて流すドテラ流しで探る場合がある。スパンカー流しの場合は、ポイントに対して船を前後させて調整しながらポイントを探る。そのため落としたラインはほぼ真下に入っていき、そんな船ではベイトリールが扱いやすい。

多くのライトジギングはベイトタイプが主流。最近では、ジグの位置が瞬時に分かるカウンターを搭載したモデルを使用する人が多い。

一方、キャストを併用する釣りでは、スピニングリールがトラブルも少なく使いやすい。離れた場所にジグを入れ込む時や、あえてキャストして斜めにジャークして広く探る時や、船が流される中で着底場所を計算してジグを投入するようなテクニックを用いる時はスピニングとなる。また高速のジャークが必要なときもスピニングが扱いやすい。

ジグの速い動きを演出したり、ジグをキャストして広範囲を探るようなライトジギングでは、スピニングタックルを選ぶ。写真はカツオをジギングで探る、8月以降の相模湾ならでは釣り。

どちらもそれぞれに良さがあるが、ライトジギングの乗合船であれば、ベイトリールを使用する率が高い。ただ、青物狙いではスピニングの高速巻きが効果的なこともあるので、訪れるエリア、ターゲットによって選びたい。もし分からない場合は、訪れる釣り場に精通するショップや訪れる釣り船に聞くのが手っ取り早いだろう。

釣果を伸ばすには、その釣りにあったロッド、自分の釣りにあったロッドを選ぶことが大切。

ライトジギングに対応するベイトリールは各社から様々なものが発売されている。選ぶ際は迷ってしまうが、下記のチェックポイントを確認して選んでほしい。ちなみにベイトリールには、上の写真のようなスタードラグ&レベルワインダータイプの他に、レベルワインダーの無いもの、ドラグがレバードラグのものなどがある。

写真はスタードラグの性能とレバードラグの性能を併せ持った唯一無二のモデル、スタジオオーシャンマーク・ブルーサファリ。ドラグを巧みに操作しながらキャッチへと繋げることが行いやすいモデルとなる。

中深海の一級魚・アカムツ狙いのスローピッチジャーク【タックル編】+プレゼント情報‼

スピニングリールも様々なものがあるが、構造、性能の違いはあるものの、ベイトリールのように機能的な違いは少ない。

リールの性能とサイズ

また、リール選ぶ際に必要なのが、性能とサイズ。ライトジギングだからといって、安価なもので良いというわけではなく、高性能のリールほどドラグ性能や巻き取り性能が良い。そもそも細いラインを使用するライトジギングだからこそ、ドラグ性能は良いものがよく、巻き取り性能が良ければ、疲労も溜まりにくく、集中力を切らさずに誘い続けることができる。リールは、性能がそのまま価格に反映する。予算の許す限り、性能の高いものを選びたい。

身近なフィールドで手軽に楽しめるライトジギングだからといって、リールの性能はそれなりのものを選びたい。ラインは細いため、ドラグ性能は良いもののほうが良い。想定外のサイズ、魚が掛かった場合、ドラグ性能が良ければ、時間を掛ければ対応できる場合もある。

またサイズは、探る水深、乗船する船の流し方によって選ぶ必要がある。基本的には、使用するラインが、探る時に出されるラインの倍は入るもの。これは、万が一ラインブレイクしてしまっても釣りを続けることができるから。ラインブレイクは、PEラインとリーダーの結束部やリーダーが切れるだけではなく、PEラインの途中で切れることもある。これは、ラインクロスで強度が落ちたり、歯の鋭い魚に切られたりすることもある。余裕のあるラインキャパが必要なのだ。

【リール選びのチェックポイント】

① サイズ

サイズに関しては、前述したが、大きさの目安は、使用するラインが150〜200mを基準とする。ただしこれは、水深が浅く、ラインがバーチカルに入る場合。探る水深が200mと深い場所を探る可能性があるなら、水深の倍以上の400mのラインキャパシティがあるものがベスト。水深が浅くても、ドテラ流しで斜めに糸が出る探り方をするなら、探る際のライン放出量の2倍以上といった、余裕のあるラインキャパシティのリールを選ぶと安心だ。

② 巻き取りの速度

巻き取りの速度は、ギヤ比によって異なる。リールのスペックを見て、ギヤ比、ハンドル一回転の巻量を確認。ポイントに入り、ジグを細かく動かして探るのが良いターゲットではノーマルギヤが扱いやすい。逆に、速いジグ操作が必要ならハイギヤとなる。

③ カウンターの有無

リールには、カウンター付きとカウンター無しがある。カウンター付きは、一目でジグが今ある位置が分かる。これにより船長の指示ダナや魚探の反応を的確に攻めることができ、ヒットした水深を覚えておけば、次の一手の攻略にも繋げられる。最近ではアラーム機能が搭載されているものもあり、モニターを見なくても、巻き上げた距離を音で確認することも可能だ。一方、カウンター無しのリールは、PEラインのカラーを見て水深を把握することになる。海底がジャークのスタート地点で、底から数メートルを探る釣りなら、着底時にラインカラーを見てその変化で確認するか、使用するリールがハンドル1回転で何センチ巻けるのかを把握しておけば、おおよそ棚を探ることができるが、中層の反応にジグを合わせる場合は、ラインカラーを常に確認して把握することが必要となる。

④ ベアリングの数

ベアリングの数が多い方が、回転が滑らかなことが多い。必ずしも多いモデルが必要というわけではないが、一日中落としては巻くという動作を繰り返すジギングでは、回転が滑らかであることで疲労が異なる。

⑤ ハンドルの形状

ベイトリールは、ダブルハンドルとシングルハンドルが存在する。ダブルハンドルは、細かくレンジを刻む誘いの時に操作しやすい。一方、シングルハンドルは重いジグを扱う場合や、リズムカルに長いレンジを探る時に回しやすい。シングルハンドル、ダブルハンドルそれぞれに、ノブ形状もさまざまなものが存在する。ダブルハンドルの丸型は握りやすく、最近のジギング対応小型ベイトリールには、採用されていることが多い。またシングルハンドルには、丸型とT型がある。どちらも力を入れやすい形状だが、ライトジギングでは丸型を使用する場合が多い。重いジグを使用する大物狙いのジギングでは、握る力がより入るT型のパワーノブとなる。またスピニングでは、ジギングに対応するモデルは丸型、卵型が多い。どちらも握りやすく、力が入りやすい形状であり、自分にしっくりくるモデルを選ぶと良いだろう。

⑥ 防水性能

多くのソルトウォーター対応リールは、海水の塩分によるダメージを受けにくくなるように防水性能が施されている。ただ、防水、ソルト用、海水OKとなっていても、塩分に対しては完璧ではない。対応機種を選ぶのはもちろんだが、使用後の真水での洗浄、メンテナンスは必要だ。

ハンドルは、使用するジグの重さ、水深などにもよるが、握りやすく疲れにくいものを選びたい。

エリアによって、様々なライトジギングが存在する。身近なフィールドでぜひ楽しみたい。