【エキスパートのクロマグロの極意】

長年の経験から導き出した答え

2025年現在の

【佐野ヒロム】クロマグロゲーム

クロマグロを狙うエキスパートは、長年追いかけてきた結果、タックル、釣り方にきちんとした答えを持っている。それは、これまで多くのトライ&エラーにより研究し、そして結果を残してきたからだ。今回は、様々な大物釣りを追求してきた佐野ヒロムさんに、自身のクロマグロゲームについてインタビューさせていただいた。ぜひ、参考にしてほしい。

(写真提供:佐野ヒロム)

(写真提供:佐野ヒロム)

INDEX

2025年、2026年3月末までのクロマグロゲーム

クロマグロの遊漁は、2025年4月から2026年3月末日までは月毎の捕獲数量が決められており、年間60トン、一月当たり5トン(9月からは3トン)と水産庁の決まりによって定められている(前の月に捕獲量を超えた場合は変動)。例年、4月1日から新たな枠で開始される。釣り上げた場合は届出を行うことが必要であり、30kg以下は終年採捕禁止。30kg以上は1人毎月1尾までとなっており、陸上げ後1日以内に報告する必要がある。

数量は月初めからスタートし、基準の捕獲数量を超えるおそれがある場合は、マグロ釣りは禁止となる。そのような背景から捕獲数量に達するのは、時期にもよるが月初めの数日となることが多い。そのため、多くの人が楽しめるように、船によってはリリースを推奨していることもある。リリースは、リリースに慣れた船長、同船アングラーと打ち合わせの上で行いたい。

また、人間よりも遥かに大きいマグロ釣りは、ファイト中、ランディング時の事故、想定外の使用方法による道具の破損が伴う可能性がある。実際に怪我や道具のトラブルも聞く。釣りは自己責任で行うものであることを認識して、十分な安全確保のうえ楽しんでほしい。そしてマグロ釣りにおいては、しっかりとした知識、大型魚を相手にする体力を身につけて挑んでほしい。

佐野ヒロムとクロマグロ釣り

長年、クロマグロ、キハダ、ヒラマサ、GT、カンパチなどの大型魚を追い求めてきた佐野ヒロムさん。中でもクロマグロは日本全国、海外でも挑戦し、200kgオーバーを含めて多くの結果を残してきた。現在、国内のクロマグロに関しては、釣りが可能になるタイミングで行動を開始する。まず春のシーズンスタートのタイミングで東京湾口のクロマグロに狙いを定める。その後、日本海側、兵庫、北陸、青森、北海道と足を運ぶ。そして各地で釣果を上げている。そんな佐野さんがクロマグロを追いかけ始めたのは、今から25年ほど前になる。

「実は若い頃、2000年の少し前に命に関わる病気になりました。その時に家族の今後のことも考えつつ、大型のマグロを釣り上げた写真も残したいと考えました。その後に伊豆大島周辺でクロマグロが狙えるということを知り、治療をしつつ大島へ通うように。それがクロマグロを狙い出したきっかけです。そしてそんな様子を釣具メーカーが知ってくれて、スポンサーとなってくれました。それがCB ONEでした。そしてその後に病気も完治し、様々な釣りを楽しみつつ、ヒラマサ、キハダ、大島のクロマグロ、玄界灘のクロマグロ、青森のクロマグロにチャレンジするようになりました。ただその後、クロマグロの資源減少によって釣行に行っても出会うチャンスが少なくなり、これではなかなかスキルが上がらないと思い海外のクロマグロに挑戦。そして、海外でのマグロが大きいことから身体を鍛え、道具を研究、開発をしてきました。現在は国内のマグロ資源も回復に向かい、決められた期間内でさまざまな場所で狙っています。クロマグロは自分の人生を賭けて狙っていくターゲットとなっています。今 “一つだけ釣りを選べ”と言われたら、『大型のクロマグロ狙い』と言うと思います」

(写真提供:佐野ヒロム)

インタビューは、佐野さん宅の釣具部屋で行った。長年、釣りをしてきた佐野さんの歴史を感じる釣具でいっぱいの、釣り人なら憧れる空間だった。

狙いのサイズとタックルの概要

クロマグロは、それこそとんでもなく大きいサイズがいる。そして、近年は数も増え、年を重ねるごとに大型化している。現状、釣行でサイズを選ぶのが難しいことも多い。50、60kgサイズが多いと情報が入っても、そこに100kgオーバー、200kgオーバーもいる。そんな中で、佐野さんはどのようにタックルを準備するのか?

「とにかく自分は大型を釣りたいため、最大サイズを想定して準備します。100kgオーバーはもちろん、200kgオーバー、夢の300kgです」

そんなサイズを狙うために、現時点でのロッドは、CB ONEの『STAND UP TUNA MONSTA』をメインに使用している。MONSTAは3種類のラインナップがあるが、どのモデルも大型クロマグロに対応するという。

「リールはDAIWA・25 SALTIGA 25000PGに、ラインはXBRAID・オッズポートPE12号、フルドラグTSR X8の15号を巻いています。150kg以上がいる時は、この太さのラインを選びます。リーダーは、XBRAID・キャストマン アブソーバーの270lbから330lbまで。結束は、FGノットでXBRAIDのスクラム16を結束部の上に入れます」

ロッド、リール、ラインは現時点でこのセレクトとなる。ここからは、タックル各アイテム、釣り方などを細かく解説していきたい。

(写真提供:佐野ヒロム)

ラインシステム

まず、ラインシステムはどうしているのか?

「リーダーとPEラインの結束は、他のキャスティングゲームと同様にFGノットです。またリーダーの上のPEラインにXBRAID・スクラム16を被せます。クロマグロの場合は1ヒロから1ヒロ半です。リーダーの長さは1ヒロ半から2ヒロです。まずノットですが、リーダーにPEラインを巻き付ける回転系のノットもありますが、自分は編み込んでリーダーにしっかりと締め込むFGノットを信頼しています。ヒラマサやキハダの時よりも回数を多くして、さらにいつもより締め込みをキツくして結びます。スクラム16をPE本線に通した後、スタジオオーシャンマーク(以下SOM)のオーシャンノッターOK105Hを使って、SOMのシリコンオイル・KSリキッドを染み込ませてFGノットの編み込みを行います。編み込み後、普段はラインをノッターにセットした状態で締め込みを行いますが、クロマグロの時はハーフヒッチで仮止めした後にノッターからPEラインを一旦外し、径の太い締め具(自作)に巻いてよりしっかり締め込みます。その後、またオーシャンノッターにPEラインをセットして、ハーフヒッチで編み込み、その後にスクラム16をノット部分に寄せハーフヒッチで固定していきます。そしてスクラム16は少し弛みがあるくらいにしておき、反対側の端・エンド部分は、ヒゲ部分を使ってハーフヒッチ10回の編み込みで固定します。この編み込みの時は強く結ぶとメインライン強度が落ちるので、スクラム16が動かない程度の力で優しく結ぶことが重要です」

ちなみにFGノットの編み込みは、ヒラマサやキハダは18回だが、クロマグロの場合は26回(左右で13セット)。締め込んだ後のハーフヒッチも26回。スクラム16をPEで固定するのは10回。スクラムのエンドも10回にしているという。

メインラインは、XBRAID・オッズポートPE12号、フルドラグTSR X8 15号。15号はオッズポートではラインナップがないのでフルドラグTSRとなる。150kg以上がいる時は、この太さのラインを迷わずセレクト。SOMのオーシャンノッターOK105Hを使用して丁寧にFGノットを組んで接続し、リーダーのヒゲは、いつもより長めにカット。長時間ファイトでのズレに対応するためだ。(写真提供:佐野ヒロム)

【XBRAID・オッズポート WX P-18】

https://xbraidygk.jp/products/oddport/

【XBRAID・フルドラグTSR X8】

https://xbraidygk.jp/products/fulldragtsr/

リーダーはXBRAID・キャストマン アブソーバーを使用。PE12号は270lb、15号は330lb。

【XBRAID・キャストマンアブソーバー】

https://xbraidygk.jp/products/castmanabsorber/

リーダーとPEライン、ノットを結ぶための道具。左上は自作の太い締め具。これにリーダーを巻き、細い締め具にPEのヒゲを巻き締め込んでいく。ノッターはSOMのオーシャンノッターOK105を使用。編み込みは綺麗にしっかり行う。

【SOM・オーシャンノッターOK105H】

https://studio-oceanmark.com/products/ocean-knoter-ok105-ok70/

「スクラム16を入れることでエアーノットが少なくなります。ただ、スクラム16を入れても、スクラム16のエンド部分の結びの回数によっては、その先のPEライン部分でエアーノットが発生します。結び回数は色々と試して10回に辿り着きました。自分の場合はこの回数がベストで、多すぎても少なすぎてもエアーノットになりやすくなります。ここがエアーノットになると、スプール交換、結び直しになります。また、PEラインのヨレはリーダーとPEラインの結束部分に起こりやすいですが、スクラム16を入れることでハリがあるのでヨレが少なくなります。ヨレはラインの強度低下につながるので、スクラムシステムは結束が面倒ですが、おすすめです」

キャスト時に指を掛けることによるラインのダメージ防止、キャスト時のトラブルの減少、ヨレの減少のためのスクラムシステム。FGノットの先に1ヒロから1ヒロ半入れている。(写真提供:佐野ヒロム)

XBRAID・スクラム16プロテクトリミテッドは大型想定の12号、15号ではホワイトを使用。

【XBRAID・スクラム16プロテクトリミテッド】

https://xbraidygk.jp/products/scrum16pp/

佐野ヒロム・スクラムシステム解説動画

https://youtu.be/L1qF5PllgsA?si=pIi6w4RLEF116niw

リーダーの先端の結束

佐野さんのルアーとの結束部分は、スプリットリング+ボールベアリングスイベルとなる。糸ヨレ防止のために、必ずスイベルは装着する。このボールベアリングスイベルはCB ONEのマックスパワースイベルXXを使用。リングを太く大きくしたモデルだ。ただ、このスイベルの使用時にポッパーの泡立ちが悪いと感じる時があるという。その時はベインズ(ネットショップ)で別注したスイベルを使用。リング径は同サイズでスイベル本体が小さく軽いモデルだ。軽くすることで、ヘッドの浮き上がりが少し良くなり、泡立ちが向上するという。スプリットリングは、SOMのトラックスプリットリングの#10をメインに、ルアーが小型の場合は#8を使用。

ボールベアリングスイベルにもこだわりがある。CB ONEのマックスパワースイベルXXをメインに、ポッパーではスイベル部分を小さく軽くした別注モデルを使用。

【CBONE・スイベルXX】

https://cb-one.co.jp/products/metal-parts/

「スイベルとリーダーの結束は、シイラなどの大型ベイトを捕食している大型狙い時は、XBRAIDのザイロンノットの70号にリーダーを通して8の字結びで結び留め、スイベルとザイロンノットの結束はラーノットで結んでいます。ちなみにザイロンの芯は、全て抜く場合と、リーダーを入れる部分だけ芯を抜き、リーダーを通していない部分はあえて芯を残してハリを保つようにすることもあります。ただ、最近はチューブノットを研究しています。ルアーバンク(ネットショップ)の強化チューブ・ウルトラヘビーを使用していますが、このモデルは270lbまでしか通らない。そこで、太いリーダーでも通るチューブを色々と探している最中です」

現在、佐野さんはなぜチューブノットに辿り着いたのか?

「自分の場合はルアーのフックがシングルフックのアシストフック方式なのでカンヌキに入りやすい。そのためリーダーがダメージを受けにくいので、毎回ザイロンノットを結ばなくてもよいのではないかと考えました。しかし、リーダーを直接結んだだけでは不安なので、チューブノットに辿り着きました。ただシイラベイトパターンの時は、ザイロンノットにします。ちなみにスリーブを使わないのは、伸びたら終わりだからです」

XBRAIDのザイロンノットは70号を使用。詳しい結び方は下記の動画を参考に。

【XBRAID・ザイロンノット】

https://xbraidygk.jp/products/zylonknot/

チューブノットは、使用するチューブを試行錯誤中。写真上左はルアーバンク(ネットショップ)の強化チューブ・ウルトラヘビー。330lbのリーダーには、その太さが通る良い製品がないか模索中だという。(写真提供:佐野ヒロム)

佐野ヒロムのラーノット&ザイロンシステム解説動画

https://youtu.be/krI2kwSw1Ag?si=WZ_2xpMI-zSsmvGf

ロッドセレクトとファイト

前述したように、ロッドはCBONEのSTAND UP TUNA MONSTAを佐野さんは愛用している。

「最近は、サイズを選べず、100kg、200kgオーバーを想定していることからMONSTAがメインになっています。74、70、68と3種類あり、全てに25 SALTIGA 25000Pをセット。この3種の中で74の出番が多いです。その理由は、飛距離が出るからです。ちなみに74が飛距離重視、70がスタンダード、68がファイト重視のモデルになります」

2025年、フィッシングショーやその他の展示会場でマグロフリークの注目を集めたSTAND UP TUNA MONSTA。このロッドは、それまでのSTAND UP TUNAよりもグラスの割合を多くし、リールをハイドラグ値に設定しながら、しっかりと曲げて相手にプレッシャーを掛けられるように設計されたもの。マグロ釣りにおいて、一番キツいのは魚が船の近くまで寄ってきた時の抵抗。そんなタイミングで張りの強いロッドでのハイドラグ状態では、ロッド曲げるのは一苦労となる。しかしこのロッドは、より楽に曲げられプレッシャーを掛けるように設計。200kgクラスのクロマグロを相手に、シングルファイトで獲るというのが、より現実的になるロッドだという。

CBONE・STAND UP TUNA MONSTAは74、70、68と3種類。どのモデルも、ラインはPE10〜15号対応、ルアーウエイトMAX300g、MAXドラグ30kg /90度というスペックだ。

【製品解説動画】

https://youtu.be/TQHYfQiOGV4?si=Cr8qCpu52If_anCc

船にはCBONE・STAND UP TUNA MONSTAを3モデル持ち込む。どのロッドにもDAIWA・SALTIGA 25000Pをセット。一番使用するのは飛距離が出せる74モデル。グリップには滑り防止のテープを巻き付けて使用。(写真提供:佐野ヒロム)

「僕なりの理論なのですが、オッズポートを使用しているときはロッドを立てます。マグロはヒットと同時に走りますが、その際、ラインはスプールから撚れながら出ていきます。この撚れはスイベルが付いていても簡単には戻らない。この時、通常の8本組ラインは撚れることで扁平気味になることがある。しかし芯入りのオッズポートは、撚れても潰れない。扁平になった状態のラインでロッドを立てると、ガイド干渉によってラインが痛みやすいですが、潰されていないラインであれば痛みは少ないと考えるからです」

ロッドを立てて、ロッドの曲がりも利用してプレッシャーを掛け続けることでマグロは弱る。そのため、ロッドを曲げて獲るというスタイルが主流となってきたが、その際のラインセレクトも考えたほうが良いという。

「僕は長時間ファイトで自分の体力が維持できるようにします。また、ラインの強度低下なども考えながらファイトを行います。まず魚がヒットしたら、極力ラインローラーの位置を上側にして、ガイドでライン角度がつかないようにしながらラインを出します。この時、脇挟みの状態ですが、少しだけ角度を付けます。これは、真っ直ぐにしてしまうとラインローラーがラインを直接受けることになり、ラインの伸び、リーダーの伸びだけでは、マグロが頭を振った時に遊びがなくフックアウトに繋がるからです」

少し曲げておけば、ラインはガイドに負荷を分散させるとともに、頭を振った時にロッドの曲がりがクッションとして活かされるという考えだ。

「そこで優れているのが、グラスとカーボンをコンポジットしたロッド・MONSTAなのです。ルアーを飛ばす硬さはありつつ、グラスならではのしなやかさも備えているので、魚の動きにしっかり追従してくれます」

CBONE・STAND UP TUNA MONSTAを曲げてファイト。ただいつでもロッドを立てるわけではない。魚の動きに応じて脇挟み、立てたファイトを使い分ける。またラインセレクトによっても、ファイトスタイルは変わってくる。(写真提供:佐野ヒロム)

ドラグは段階的に締め、体力は極力温存

佐野さんは、マグロの群れに近づいたら、ナブラの進行方向の先にルアーを着水させられるように心掛ける。着水時はサミングして糸フケを極力少なくするのが必須。素早くアクションを加えられるとともに、後のラインの食い込みなどのトラブルも起こらなくなるからだ。

「ベイトボールを作るような激しいナブラでなければポッパー、フローティングペンシルをセレクトしますが、アクションとしては、着水してワンジャークしてからの浮き上がりのタイミングでヒットが多いです。ここで乗るか乗らないかなのですが、その後、止めるのか、それとももう一度ジャークを入れるか、巻くかはいつも悩む部分です」

ヒット後、必ずフッキングを入れる。佐野さんはVANFOOKのキャスティング用のシングルアシストフックを使用しているからだ。そしてその後は、しばらくはロッドグリップを脇抱えのまま様子を見るという。ファーストラン、セカンドランとあるが、その間、ドラグを少しだけ上げてマグロの動きを見ていく。佐野さんの場合、ドラグの初期設定は15kgほど。そこから少しずつ締めていくが、この時にドラグノブをどれくらい回すとドラグ力が何kgアップするのかを事前に把握していくことが大切だという。半周で、一周でどれくらい上がるのか? それを把握した上で、今は何kgのドラグ、どのくらいドラグノブを回したかを把握しながら、魚の動きに合わせて調整していく。

「まずは20kg近くまでドラグ値を上げていきます。走らせることで、ドラグだけでなくラインによるウォータープレッシャーが魚に掛かります。水圧も掛かります。走らせ、潜らせることでマグロの体力は消耗していきます。10分、20分、魚の様子を見ながら脇挟みのまま走らせます。この時に “自分の体力を極力使わないこと”が大切です。最初のほうでガンガン巻いて体力を20%、30%使ってしまうと、最後のほうで体力が足らなくなってしまいます。そして相手が弱ってきたのを確認できたらリールを巻いていきます。弱らないようなら、ドラグを更に締めていきます」

ロッドを立てるのは、魚がこちらを向いている、ラインの角度など、立てたほうが楽な時、そして船縁近くまで寄せた時の勝負どきだ。(写真提供:佐野ヒロム)

ロッドは立てるのか寝かせたままか?

ちなみにロッドをストレートにした状態と、ロッドを立てた状態では10〜15%ほどしかドラグは強くならないという。20kgのドラグであれば、立てても22、23kg。そのため、常にロッドを立てているわけではないという。魚がこちらを向いている、ラインの角度が斜めの時など立てたほうが楽な時は立てる。ロッドを真っ直ぐにしてドラグを上げたほうが相手が弱りそうな時は、そちらを選択する。そのほうがアングラーは楽だからだ。

「どんな状況でも常にロッドを立てていたのでは、体力が消耗してしまいます。最も効率が良い状態を見極め、ロッドを立てる、ロッドを真っ直ぐにするといったことを選択しながら、マグロの動きを見つつリールを巻いていきます。ロッドを立てるときは、前屈みになると疲れてしまうので、垂直に立ったまま腕を伸ばした状態を意識してキープするようにします」

マグロとの距離が詰まり、マグロが見えてからが最も勝負する時間になる。ここまででどれだけ体力を温存しておくかが大切。マグロは見えてから強く抵抗してくることが多い。ここで慌てずに、少しずつでもラインを巻き取り寄せていく。ロッドを立てて勝負し、角度が悪ければ脇挟みで対処する。そんなロッドを立てたファイトがやりやすのが、STAND UP TUNA MONSTAなのだ。

最後の勝負

「キハダやヒラマサはガンガン巻いてエキサイティングに楽しむ釣りですが、クロマグロはそうはいかない。短距離ファイトでなくマラソンのファイト。時間をかけて、相手の出方を見ながら詰めていく感じです。ちなみに周りの人には、マグロが上がってきたときに水面を覗かないようにしてもらいます。マグロが船上の人間を見ることで走られると感じています。最後の寄せで、極力走られないようにすることも大切です」

そして魚が水面まで寄ってきたら、マグロは円を描きながら泳ぐため、回しながら寄せてくることになるが、こちらに向かって回ってきた時に、少しでも巻く。

「この時、なかなか距離がつまらない場合があります。そんな時にミヨシにいたら後ろに一瞬船を走らせてもらい魚に泡を掛け、トモの場合は前に走ってもらって魚に泡を掛けるといったことを行うこともあります。とにかく、水面で泡を吸わせて魚を弱らせたいからです」

ちなみに時として速やかに上がってくることもある。そのような時は多少、自分が不利な体勢でも一気に巻き上げランディングまで持ち込むこともあるという。

「最後は自分が興奮してやり取りしていると、モリを打つ人、ランディングをする人、リリースを手伝ってくれる人が焦ってしまうので、まだ余裕があると見てもらえるように心掛けてやり取りします。ただ実際に魚が上がってくると、興奮して叫んでいますが(笑)」

ランディング時は慌てずに冷静に行ったほうが良いが、それでも姿を見たら叫んでしまうほど興奮してしまうのがこの釣りだ。(写真提供:佐野ヒロム)

リールはソルティガを選ぶ理由

2025年に新しくなったDAIWA・SALTIGAスピニングリール。前作よりギアが大型化され、パワーアップ、性能アップしているのはもちろん、新たに25000というサイズが加わった。現在の佐野さんのマグロゲームにおいて、SALTIGA 25000Pはなくてはならないアイテムだという。このモデルについて話を聞いた。

「獲れなかった魚が獲れるようになりました。前作の20 SALTIGAが完成した時も凄いリールができたと思いましたが、それを上回ってきました。前作でもギアは壊れず、パワーもあった。それまでザイオンだったローターがアルミになり強度も増した。しかし、もっと大きいサイズがほしいという考えはありました。そんな中、2025年にモデルチェンジするという話があり、いくつか要望を伝え、上がってきたものは納得できる製品でした。ハンドルノブも変更されて滑らなくなり、ギアが大型化、肉厚化され、歯の噛みが良くなり、パワー、巻き取りの軽さがアップしました。さらにスプールは、キャストで使う部分がテーパーになっている設計によってラインの抜けが更に良くなった。そして何より、ドラグは別格です」

大型化されたギアとモノコックボディに包まれているギアボックス。ギアサイズは、20SALTIGAより10%大型化、厚みも6%増している。

25 SALTIGAが出る前の佐野さんは、太糸で挑むマグロゲームではスタジオオーシャンマークのカスタムスプール「NO LIMITS 20ST」の「23000MB」を愛用していた。このスプールはPE12号300mのラインキャパ、ドラグMAX25kgの性能を備えたスペシャルモデルだ。25 SALTIGAに合わせた新たなモデルの開発にも期待していると言う。現状ではノーマルスプールのドラグDRDを好み使用している。

「新しいSALTIGAに搭載されているドラグ『DRD』の性能には驚かされています。30kgのドラグを入れてファイトしても、ドラグのトラブルが起こらない。他のドラグとは別格です。滑り出す感じも今までと違います。メタルワッシャーだけでなく、金属ローラーが搭載された金属プレートによって滑る感じでドラグが効くのですが、この滑らかさがハイドラグでもラインブレイクしにくい性能に繋がっています。更にこのDRDが凄いのは、高いドラグ値だけでなく4kg、5kg、8kg、10kgといったキハダやヒラマサ狙いのドラグ値でもスムーズにドラグが作動することです。また全て金属パーツで構成されているため耐久性がある。カーボンの場合は、ハイドラグだと摩耗、破損、焼き付けなどが起こる可能性があるが、DRDはこれまで何本も100kgオーバーを掛けてきたが今のところ何も無い。ただ熱は発生するので、ファイト中に熱くなってしまった場合は、水を掛けて冷やし対応します。金属なのですぐに冷える感じがします」

強度面、滑りの良さと高評価のDRDドラグ。佐野さんは自身の釣りで、その性能の良さを実感。

ちなみに大型マグロ狙いでPE12号、15号を使用する場合はSALTIGA 25000P。2025年は大型マグロが喰ってくる可能性が高いのでほぼ25000番というが、マグロのサイズを見て10号を使用する場合は20000番、8号なら18000番を使用する考えもある。

「またクロマグロだけでなく、キハダやヒラマサでも言えることなのですが、ルアーが着水して素早く糸フケを取り、ジャークとともに巻き出します。この巻くという動作を軽く行え、ルアーにしっかりとスピードを付け、そして止める時は慣性でローターが回らずにしっかりと止めるということが非常に重要なのですが、そのような動きを25 SALTIGAはやりやすくなった。これが釣果に繋がっている部分の一つだと感じています」

【DAIWA・25 SALTIGA】

https://www.daiwa.com/jp/product/i25pggl

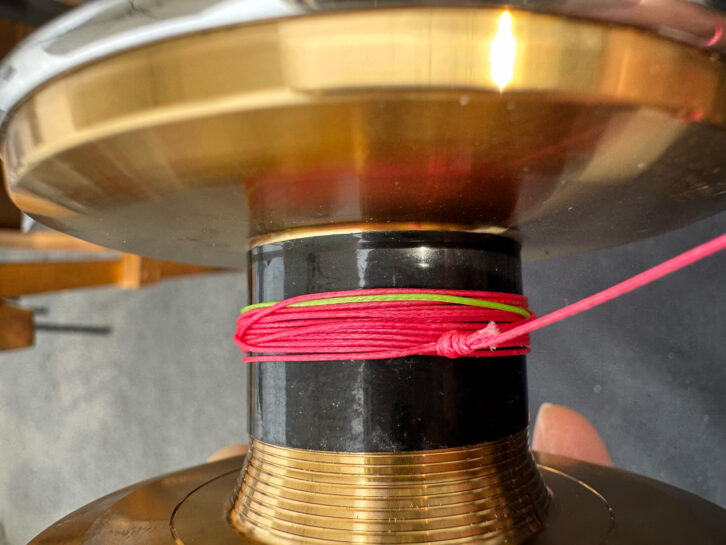

ラインをスプールに巻くとき

佐野さんは、リールスプールにラインを巻く時、4〜5kgのテンションで巻く。

「25 SALTIGA 25000はPE12号を2kgのテンションでもオッズポートが300m入るようになっています。まず4〜5kgのテンションで100m巻きます。すると巻きが重くなるので少しずつテンションを緩めながら120mほど巻きます。そして最後の80mは、1kgほどの軽くテンションが掛かっている程度で巻いていきます。この部分はキャストして出る部分なので、キツく巻くとキャスト時のトラブルに繋がるからです」

スプールにラインを巻く際は、UOYAの糸巻き工場を使用。リールにハンドルを両側に装着し、一定のスピードで巻いていく。テンションは調節しながら行う。佐野さんは必ず自身で手動で巻く。それはラインの巻かれ具合を確認する必要があるからだ。

以前は確かに少しでもラインを入れようと強めのテンションで巻くこともあったというが、強く巻けばラインにダメージを与えてしまう。またオッズポートは芯が入っていることで潰れないで伸びるだけなので、基準より巻けないということもあったという。ちなみに釣り場には新品のラインを巻いてラインシステムを組んだスプールを多数持ち込む。これはライントラブルの時はもちろんのこと、100kgオーバーを釣り上げた後に交換するからだ。大型とファイトしたラインは強度低下を起こしている可能性があるので、そのまま使用しない。

「マグロは多くなったといえ、狙える日にちは限られており、チャンスは少ない。後悔しないためにも、ラインは新品を巻き、万全の状態で挑んだほうが良いです」

スプールには、ビニールテープを巻いてからラインを巻いている。これはラインをスプールに密着させ、さらに温度低下でスプールが痩せた時にラインが空回りしないようにするため。ちなみに暑い時期は、スプールを冷蔵庫で冷やして痩せさせてからラインを巻くという。またテープを巻いておくことで、ハイドラグでスプールが熱を持った時に、ラインの巻き始め部分のダメージを防ぐこともできるという。

「実際、高負荷でファイトをした後のスプールから、後日ラインを出してみると、テープの一番奥側は熱で溶けていましたが、ラインには何も変化がありませんでした」

スプールには、まずテープを巻き、その上にラインを10回ほど巻いてからユニノットで結び固定している。

ハンドル・ビッグマウスの必要性

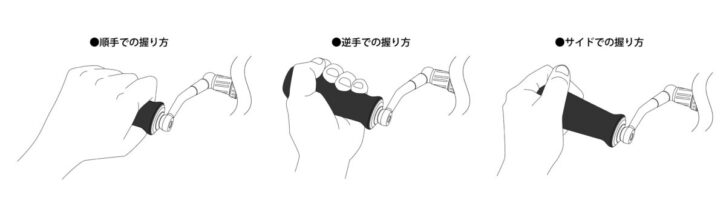

リールにはSOMのカスタムハンドル・ビッグマウスBM95を装着している。これは、佐野さんが大型魚との長時間ファイトを想定して、グリップの持ち方を変えていくことで腕の筋肉疲労を分散させるために、SOMとともに開発したモデルだ。

「疲労を分散させる目的のハンドルですが、リールにも優しいハンドルです。これはデータで残っているのですが、僕のリールは大型の魚と多数やり取りしているにも関わらず、メーカーで調べてみると傷んでいませんでした。大型魚とのやり取りで、リールハンドルを巻くときに外へ引っ張るような巻き取りをするとギアが壊れることが分かりました。BM95は、引っ張るのではなくボディ側に押しながら巻くので、ギアがしっかり噛み、痛みがないのだと思います。また掴み損ねることがないグリップです」

SOM・ビッグマウスBM95。佐野さんの長時間ファイトの経験によって誕生したハンドルノブ。自転車のハンドルを握るように手の全体で握る、逆手で握る、横からつまむように握るといった、持ち方を変えられることで腕の筋肉疲労を分散させられる。

【SOM・NO LIMITS 20STビッグマウス95】

https://studio-oceanmark.com/products/no-limits-20st-custom-handle/

ルアーセレクト

ルアーは、その時の状況に応じてセレクトするが、着水後のワンジャーク、セカンドジャークで喰ってくることも多く、アピールが高いものが良いという。

「バズー、ディクソンの大型をメインに使用しています。これらを使用するのは、まず波動が気にいっており、かつ自分の近年のマグロ釣りで実績があるからです。着水後の立ち上がり、ワンジャークの後の立ち上がり、そして飛距離を考えるとバズー、ディクソン、ルドルフ、ライアンとなります。260、240などを選びますが、ベイトが小さいこともあるので200、220サイズも用意します。サンマベイトにはゾロも良く、ドリフターやオズマ180など、シンキングも使います」

立ち上がりの良さは重要だという。着水後に素早くしっかりとアクションを出せるものが良く、“軽く巻いて動作が出る”のがベストとのこと。この軽く巻くという部分で、25 SALTIGAの巻きの軽さも生かされる。

愛用のバズー。260、240、220サイズ。「バズーは240、260などの大きいモデルで良い思いをしています」。

【CBONE・バズー】

https://cb-one.co.jp/products/bazoo/

こちらも使用頻度が多いプラグ・ディクソン。240、220サイズ。

【CBONE・ディクソン】

https://cb-one.co.jp/products/dixon/

サンマ、サバがベイトの時に出番となるルアーたち。左上からバズースリム240、ドリフター、右上からゾロ、オズマ180。

【CBONE・バズースリム】

https://cb-one.co.jp/products/bazoo-slim/

【CBONE・ゾロ】

https://cb-one.co.jp/products/zorro/

【CBONE・オズマ】

https://cb-one.co.jp/products/ozma/

水中の一段下の層でアピールするギラ。ワイドなフラット面でアピールも高い。安定した泳ぎにより、海が荒れている状況にもおすすめ。

【CBONE・ギラ】

https://cb-one.co.jp/products/gilla/

左上からルドルフ300、ルドルフ260、右上からルドルフ260、ロデオ。大型ベイトの時は、ルドルフの260、300が活躍する。細身で引き抵抗が軽く飛距離に優れる。

【CBONE・ルドルフ】

https://cb-one.co.jp/products/rudolf/

【CBONE・ロデオ】

https://cb-one.co.jp/products/rodeo/

ライアン300(プロト)、ライアン250。使い勝手がよく、強い水押しでアピールするモデル。様々なジャークに対応してくれる。

【CBONE・ライアン】

https://cb-one.co.jp/products/ryan/

経験から辿り着いたフックセレクト

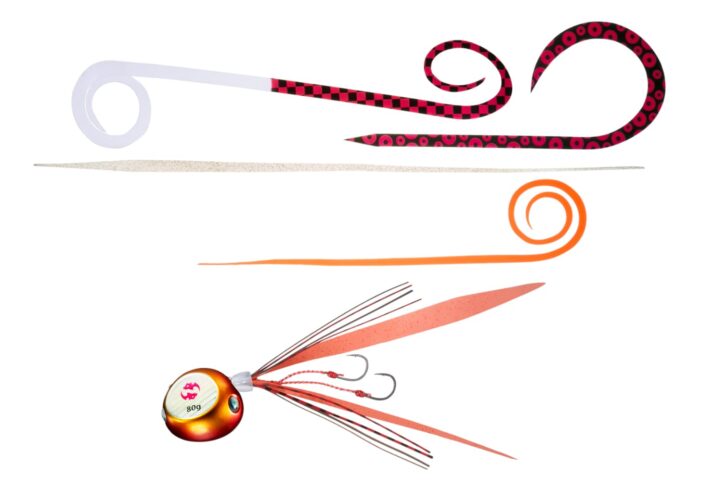

佐野さんのプラグのフックは、キャスティングプラグ用のアシストフックを使用。ボディ部は2本、テールは1本となっている。これはこれまでのクロマグロ、キハダ、ヒラマサキャスティングでの経験から辿り着いたセッティングだ。ではクロマグロキャスティングにおいてのフックは、どんなものを選んでいるのか?

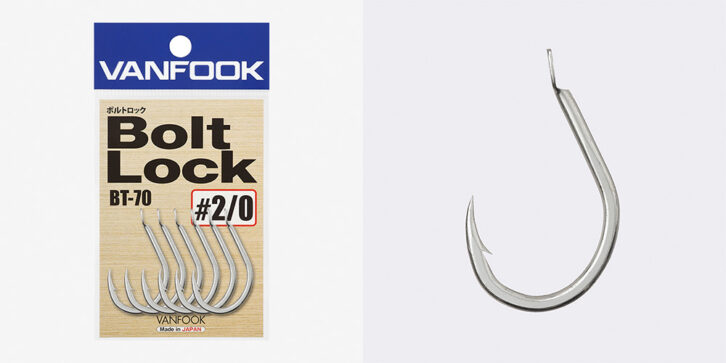

「まず軸が太く強いものを選びます。ちなみに、フックごとに奥まで刺さった時とハリ先に負荷が掛かった時の強度テストの結果、アシストラインを組んだモデルの強さ、アシスト組みでの重さをVANFOOKの担当者から送ってもらい、それを参考に選んでいます。メインにしているフックは、VANFOOK『ビーストエッジプラッキング』、『ビーストエッジ カットバーブ プラッキング』です。またビーストエッジを使って作ったアシストラインの長さが異なるものを用意しています。これはルアーサイズによって、ルアーに背負わない長さのものを選ぶためです。ビーストエッジは自身が開発に携わったモデルであり、セレクト理由としては飲まれづらい、刺さり切ったら伸びない、折れにくい設定となっているからです。サイズは軸の太い7/0がメイン。信頼して使っています。また、更に太軸のものを現在開発中です」

釣り場へは、あらゆる状況に対応できるようにVANFOOK・ビーストエッジの4/0、5/0、6/0、7/0、300サイズのルアー用に8/0、9/0を用意。更にルアーが小さい時は、管付きのビーストエッジだと動きが出にくくなるため、ボルトロックで作ったものを愛用しているという。

釣り場には、様々な状況に対応できるように多数のフックを持ち込む。メインで使用するのはVANFOOK『ビーストエッジプラッキング』の7/0だが、サイズ違い、アシストラインの長さ違い、その他のVANFOOKのフックで作成したものも用意している。

【VANFOOK・ビーストエッジ プラッキング】

https://vanfook.co.jp/product/bg-86/

【VANFOOK・ビーストエッジ カットバーブ プラッキング】

https://vanfook.co.jp/product/bg-81/

【VANFOOK・ビーストエッジ】

https://vanfook.co.jp/product/bh-806/

小型だが、太い軸のボルトロック。タタキ仕様で、管付きフックと比べると15%軽量化される。

【VANFOOK・ボルトロック】

https://vanfook.co.jp/product/bt-bolt_lock/

「フックは前後どちらも1本にしたい考えがあるのですが、掛かる率を考えると、やはり前2本、後ろ1本となります。テールは1本なので、ルアーのバランスを考え、ウエイトを装着しています」

ウエイトは以前SOMで発売していたタングステンウエイトを佐野さんは使用。しかしこのウエイトは残念ながら現在、非売品となってしまった。ただバランスが取れれば良いため、その他のメーカーのシンカーでも対応できるという。

テールアイに装着している調整用のウエイト。写真の製品は非売品。ただ他のウエイトでも対応できるとのこと。

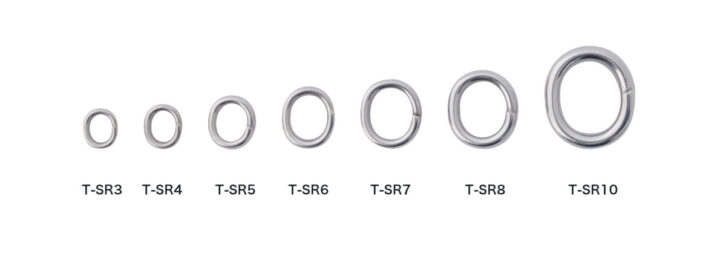

フックの装着、ルアーとボールベアリングスイベルの間は、SOMのトラックプリットリングを使用。楕円形状により、ファイト中に2重になっている部分が負荷を受けるため最大強度を発揮。強い鋼材により従来のSUS300径と比較して1.4倍の引っ張り強度を誇る。これまで伸びなどのトラブルは無いという。使用する10番は1200lb、8番は660lb。

【SOM・OTAガレージ トラックスプリットリング】

https://studio-oceanmark.com/products/track-split-ring/

リリースについて

佐野さんは、これまで遊漁可能期間が伸びて1人でもクロマグロキャスティングを楽しんでほしいという考えで、リリースも積極的に行っている。まずリリースする場合は、事前に同船者、船長と打ち合わせをしておくことが必要だ。誰が何の役目をやるのか、決めておくとスムーズだ。リリースは、マグロが近づいてきて空気を吸わせたら、リーダーを持つ人は厚手のグローブを装着し、リーダーを手に巻かないように保持。その間にフックを外し、リリースとなる。魚が弱っている、ファイトに時間を要した大型の場合は、ギャフをマグロの口部に掛け、微速前進で体力を回復させてからリリースする。

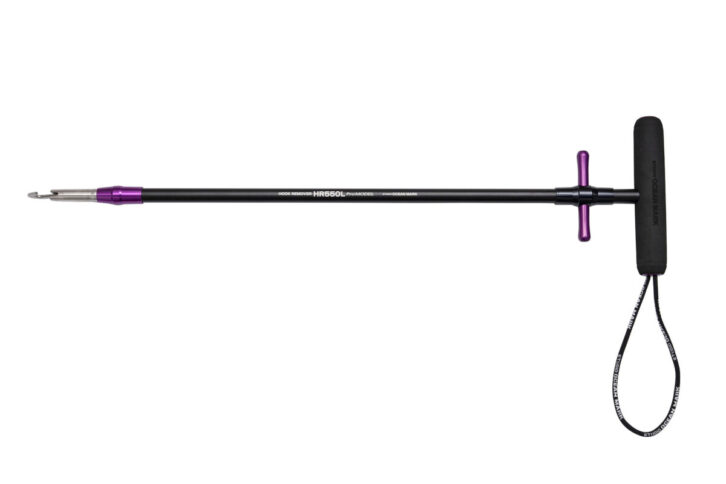

「ルアーを飲み込んでしまった場合は、SOULSで発売されている先端の特殊形状でルアーを押し込んでフックを外すSOULS『リリーサーⅡ』を使用しています。ただ、自分の場合はフックがシングルフックのアシストなので、カンヌキに掛かることが多く、SOMの『フックリムーバーHR550L-PRO』で対応できることが多いです。マグロ釣りには必須アイテムです。ちなみに最近は、HR550L-PROを2本使用して外す作業をしています。1本でまず固定して、もう一本で外す感じです。これまで同行者のマグロを何匹もリリースしてきましたが、かなりスムーズにリリースを行えています」

いずれにしても、相手は船縁でも激しく暴れる大型クロマグロ。細心の注意が必要だ。そして現状の捕獲量制限がある中で多くの人がリリースすれば、皆が長く楽しむことができるのは間違いない。そのためにもリリース道具の準備、チャレンジは必要だろう。

リリースに使用するアイテム。上からSOULS・リリーサーⅡ、SOULS・ギャフ、メジャー、SOM・フックリムーバーHR550L-PRO、厚手のグローブ。

SOM・フックリムーバーHR550L-PROは、耐久性にこだわったプロ仕様モデル。ノーマルモデルでは、軽量、携帯性、操作性を考え設計されていたが、使用頻度の多い遊漁船船長やプロアングラー、ボートオーナー、ヘビーユーザーのために作られたのがこの堅牢モデル。クロマグロは魚体も大きく、船縁で外すことから最大長(660mm)のHR550L-PRがおすすめ。

【SOM・フックリムーバーHR550L-PRO】

https://studio-oceanmark.com/products/hook-remover-promodel/

動画からの切り出しのために画像は荒いが、2本のSOM・フックリムーバーHR550L-PROでルアーを外しているシーン。2本でやると、かなりスムーズだという。

その他、グローブは釣行時の必需品。ファイト時に滑らない、かつ握り心地が良いもの、濡れても使いやすものをセレクト。怪我の防止にもなる。左はCBONE(プロト)、右はダイワ製。「この2つは最高です」。

【CBONE・オフショアゲームグローブ】

https://cb-one.co.jp/products/gear/

【DAIWA・オフショアレザーグローブ】

https://www.daiwa.com/jp/product/t0ohi55

こちらもマグロゲームに必要な偏光サングラスとフィッシングシューズ。偏光はDAIWA・TLX025、レンズはタレックス。シューズはDAIWA・GORE-TEXオフショアシューズミッドカットを使用。

【DAIWA・TLX025】

https://www.daiwa.com/jp/product/7dg18q5

【DAIWA・GORE-TEXオフショアシューズミッドカット】

https://www.daiwa.com/jp/product/jecknkv

ギンバルもクロマグロゲームには必須アイテムだ。「ギンバルも様々なモデルを試してきました。その結果、ヒラマサやキハダ、100kg未満のクロマグロ狙いで、ロッドをMONSTAではないスタンドダップツナ74、アンフィニティの82/18、82/16で8号から10号を使って攻める場合は、装着感がよく軽いCB ONEのファイティングベルト2をセレクトしています。100kgオーバー狙いでSTAND UP TUNA MONSTAを使用するときは、現時点ではSOULSのギンバル(初期モデル)を使用しています。少し下に設置しますが、このギンバルだと足を広げられ楽な体勢で踏ん張れるからです」

【CBONE・ファイティングベルト2】

https://cb-one.co.jp/products/gear/

適度な大きさ、形状により、股の間にフィットする。またホールに設けられている出っ張りにより、ロッドエンドが保持されファイト中にズレないのが良いと言う。

「僕はメーカーのテスターをやっていますが、使っている道具は、性能が全て良く、カッコよくて使いたいもので幸せだと感じます。ただ、まだクロマグロ釣りで満足していないのも事実です。これからも、更に自身の記録を更新できるように狙い続け、そして各メーカーには、より大型のマグロが獲れるように提案していきたいと思います」。(写真提供:佐野ヒロム)