【エキスパートのクロマグロの極意】

自身のジギングスタイルにこだわり挑む!

西本康生のクロマグロ攻略

スローピッチジャークジギングのエキスパート・西本康生さん。スローピッチジャークでのマグロジギングの基本となるスタイルを沖縄県久米島で確立し、その経験と作法を活かしつつクロマグロジギングにも挑戦し続けている。これまでの結果から見えてきた、2025年現在の西本流クロマグロジギングを紹介したい。

INDEX

2025年、2026年3月末までのクロマグロゲーム

クロマグロの遊漁は、2025年4月から2026年3月末日までは月毎の捕獲数量が決められており、年間60トン、一月当たり5トン(9月からは3トン)と水産庁の決まりによって定められている(前の月に捕獲量を超えた場合は変動)。例年、4月1日から新たな枠で開始される。釣り上げた場合は届出を行うことが必要であり、30kg以下は終年採捕禁止。30kg以上は1人毎月1尾までとなっており、陸上げ後1日以内に報告する必要がある。

数量は月初めからスタートし、基準の捕獲数量を超えるおそれがある場合は、マグロ釣りは禁止となる。そのような背景から捕獲数量に達するのは、時期にもよるが月初めの数日となることが多い。そのため、多くの人が楽しめるように、船によってはリリースを推奨していることもある。リリースは、リリースに慣れた船長、同船アングラーと打ち合わせの上で行いたい。

また、人間よりも遥かに大きいマグロ釣りは、ファイト中、ランディング時の事故、想定外の使用方法による道具の破損が伴う可能性がある。実際に怪我や道具のトラブルも聞く。釣りは自己責任で行うものであることを認識して、十分な安全確保のうえ楽しんでほしい。そしてマグロ釣りにおいては、しっかりとした知識、大型魚を相手にする体力を身につけて挑んでほしい。

スローピッチジャークのエキスパート西本康生さん。今やキハダジギングで一般的となったフォールでの攻略を確率し、それを現在はクロマグロに応用。そして結果を残している。クロマグロ攻略の数々のことをインタビューさせてもらった。

ジギングでのクロマグロへの挑戦

スローピッチジャークのエキスパートとして広く知られる西本康生さん。近海の青物から深海、中深海、そして遠征の大物と幅広く狙ってきたが、その中で久米島のパヤオでのキハダ狙いにおいては、西本さんがスローピッチジャークによる攻略法を雑誌等で発表したことで、今やその作法が一般的となっている。久米島は通年キハダが狙えるフィールドであるが、スローピッチジャークでのフォールによるアピールを主体とした攻略が広まり、よりコンスタントに良型も釣れるようになった。西本さんはそんなキハダ狙いのスローピッチジャークでの攻略法の確立を経て、さらなる大型マグロを求めクロマグロへチャレンジするようになった。

「きっかけは札幌ノースキャストの平中さんから、函館でクロマグロがやれるらしいですよ!という情報でした」

2018年、まずは西本さんがテスターとして契約しているスタジオオーシャンマーク(以下SOM)の会長である大塚氏が調査に向かった。結果、「釣れますよ!」と返答があったという。この時、大塚氏が釣ってきたのは約30kgであったが、久米島で培った釣法が通じると分かり大きな前進となった。そして西本さんも、すぐに北海道へ行き結果を残した。

当時、「クロマグロ狙いはキャスティングでなくてはダメ!」といった風潮があった。しかし、クロマグロの反応は水中に出ているのに、浮かない、跳ねない、ナブラにならないという状況は多々ある。キャスティングでは手がでない状況なら、ジギングで狙うのは一つの手段だ。西本さんはジギングのエキスパートとして可能性を求め、そこから毎年、北海道、その他のフィールドでクロマグロジギングを試すようになった。

クロマグロはキャスティングで狙うというのが広まっているが、ジギングでの攻略を知ればマグロが浮かない状況でも攻略していける。そしてジギングにはジギングの面白さがある。

2025年時点での西本さんが想定するサイズ

ファーストチャレンジの北海道函館では、釣れているサイズが30kg、40kgということもありPE3号で挑んだという。翌年にはマグロのサイズが50kgに上がり、さらに次の年は60〜70kg。同時に使用ラインも太くなっていった。そして現在では、100kgオーバーのマグロに出会うチャンスが増えたことからPE8号をセレクトすることが多いとのこと。マグロ資源の回復とともに年々サイズアップ、釣果もアップしている。サイズは選べないというのが現状だ。

「現状、自身の想定するサイズは、使用しているタックル、開発中のタックルで考えるとアベレージで100kg、なんとか頑張って150kgだと思います。ただ、今のフィールド状況では、想定サイズの100kgが回遊していて、そこに200kgサイズの回遊もある。どのサイズが掛かるかは分からないが、150kgクラスまでを一つの基準としています。自分の中では、釣りの腕を磨いていくと同時に、道具を作って(開発)いく上で一つの指標にしているのは資源が豊富かどうかと、放流などで資源が確保できる魚かどうかです。クロマグロは現在、規制によって資源が回復してきたので、安心して狙っていけるターゲットと思っています。サイズも年々大きくなっていくので、タックル開発も含め面白いターゲットです」

西本さんが想定するサイズは、現状では使用するタックルからMAX150kg。PE8号で挑んでいる。

想定サイズにおけるリールセレクト

タックルはどのようなものをセレクトするのか? まず大型のクロマグロと対峙するために重要なのがリール選びだ。西本さんはスローピッチジャークで探ることからベイトリールを使うことになり、リール性能によって釣果は大きく変わってくる。まずベイトリールは直線的にラインが出し入れされることから、ライン劣化が少なく、さらに巻き上げトルクも強い特徴を持つ。大型魚相手の釣りには、スピニングリールよりラインやアングラーへの負担が少ない。そしてそんなベイトリールを選ぶ上で基準とするのは、まず使用するラインを300m以上巻けるサイズだ。さらに大型魚の強い引きにも耐えるボディの強さ、ドラグの強さ、ハイドラグ時のライン放出にも耐えられる性能、巻き上げパワー(トルク)が必要となる。そしてレバー式ドラグを備えていることだ。レバードラグリールは、レバーを上げ下げすることでドラグ値を的確にコントロールできる。マグロゲームでは、ヒット時から相手の動きに合わせて徐々にドラグを上げてプレッシャーを加えて走りを止め、そこから巻きに転じる。適切なドラグ調整を行うことで相手の動きをコントロールしやすく、そしてトラブルが起こりにくい。その結果、西本さんがセレクトしているのは、スタジオオーシャンマーク(以下SOM)のブルーヘブンL100となる。

「ブルーヘブンL100は、ギヤー比、モデル違いでラインナップされていて、クロマグロ狙いにおいてはギヤー比で使い分けています。使用するモデルはNO LIMITSブルーヘブンL100Lo(ハンドル一回転77cm)、ブルーヘブン100Pw(ハンドル一回転95cm)、100Mid(ハンドル一回転100cm)です」

リールはSOM・ブルーヘブンのL100サイズ。ブルーヘブンは巻き上げトルクのリールで知られるが、ラインナップの中でも巻き上げ力の強いNO LIMITS L100Lo、L100Pw、L100Midを使用。

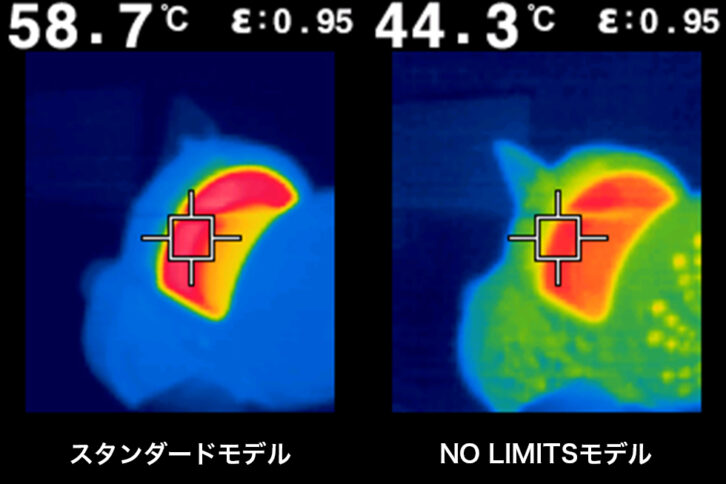

ブルーヘブンにはHiのハイギヤーモデルもあるが、クロマグロの巻き上げはトルクが必要となるため、選択肢に入らないという。ちなみにNO LIMITSブルーヘブンL100Loは、クロマグロを獲るために開発され、多くの実績を誇るモデル。高いドラグ値であっても撓まない強靭なボディーに、大型のギヤーを備え、ヒット後にグイグイと寄せられる巻き上げトルクを備える。重いジグの巻き上げも軽く行えるため、ヒットするまでの体力を温存できる。ギヤー比は、4.0:1。最大巻取量は77cmだが、10kg以上のハイドラグでのファイトでも、しっかり巻き取りができるように開発されたモデルだ。最大ドラグ値は14kg。さらにギヤー本体やボディー各所に排熱の穴が設けられているデザインと、スプールの防水キャップをアルミに変更したことにより、スプール高回転時の最高到達温度を10度以上下げることに成功。ハイドラグ時でのクロマグロの力強い走りにも対応する。

NO LIMITSブルーヘブンL100Lo(写真左)とノーマルのブルーヘブンL100(写真右)。強靭なボディー、大型ギヤー、高いドラグ値で大型魚に対応する。

【NO LIMITSブルーヘブンL100Lo】

https://studio-oceanmark.com/products/no-limits-blue-heaven/

NO LIMITSブルーヘブンL100Loは10kg以上のハイドラグでも巻き取り可能なギヤー比に加え、排熱を行う防水カバー、スプール防水キャプを装備。スプール高回転時の温度上昇を抑える設計。

「最初はNO LIMITSブルーヘブンL100Loはギヤー比が低いことで、ハンドル一回転の巻き上げの距離が短すぎるのではと思いましたが、クロマグロ狙いは速い巻きでの誘いではなく、巻き上げからのフォールで喰わすことが多いので問題ありません。さらに比較的浅い場所、水深120mほどの場所が多いので低いギヤー比で十分対応できます」

クロマグロとのファイトは、強い走りに対してドラグ値を上げて止め、走りが止まったリールを巻けるタイミングでどんどんラインを回収して距離を縮めていくことになるが、相手が走っていない抵抗している状況も訪れる。そんな時に少しでも巻き上げることが大切。ハンドル半回転でも1/4回転でも巻けるなら巻き、徐々に距離を詰めていくのだ。そんな時に、クロマグロをメインターゲットに開発された巻き上げトルクのあるNO LIMITSブルーヘブンL100Loは、グイグイと巻くことができ圧倒的に有利となることから西本さんは愛用している。

クロマグロを獲るために設計されたNO LIMITSブルーヘブンL100Lo。ヒット時の巻き上げパワーの高さを、使えば誰もが感じるはずだ。

ちなみにNO LIMITS L100LoとノーマルのL100Mid、Pwといった番手には、大型魚を相手にした使用を想定していることから、高負荷時の逆転防止機構が搭載されている。

「太い糸、ハイドラグで使用することを想定したNO LIMITSのL100Lo、ノーマルL100Mid、L100Pwにはストッパーが付いており、高負荷の使用でもより安心です。そのようなことからも、この3モデルがクロマグロゲームではおすすめとなります」

その他、ラインキャパシティーが100モデルよりもあるブルーヘブンL120Pwもクロマグロジギングで使用可能だという。また、2025年秋に発売となったOGMブルーヘブンL100Pw(ハンドル一回転95cm)もクロマグロに対応するリールに加わるだろう。

【ブルーヘブンL100Mid、L100Pw】

https://studio-oceanmark.com/products/blue-heaven-100-80-50-30/

【OGMブルーヘブンL100Lo】

https://studio-oceanmark.com/products/ogm-blue-heaven-100/

釣行時のリールセッティング

ちなみにドラグセッティングはどのようにしているのか? 初期設定は何kg設定なのか?

「ジャーク時のレバー位置になるストライクポジションで、8kg、9kgに設置しています。そこからワンクリックで1kg上がります。ファイトポジションまでで3kg、さらにそこからMAXポジションで2kg。14kgまでドラグが上がる設定です」

適正のドラグ値をレバーでコントロールしていく。

「ノーマルのL100Mid、Pwはコルクドラグを使っているため、強い負荷を掛けてやり取りを続けていると、ファイト中にドラグが熱を持ち、コルクが痩せてどうしてもドラグがダレてくることがあります。そのような時、マグロが動かないタイミングを見計らって、素早くレバーを戻し、ドラグのダイヤルを90度ほど締めることもあります」

ちなみにノーマルのL100Mid、Pwは、購入時にはコルクドラグのスプールが付属。NO LIMITSのL100Loはカーボンドラグのスプールが付属している。ではどちらがマグロに適しているのか?

「コルクのドラグは、コルクの強度があれば強いドラグ力を発揮します。しかし、強いドラグを掛け続けて長時間のファイトになるとドラグ値が変わってしまうことがあります。また高負荷ではコルクが削れるなどのトラブルも起こります。一方、NO LIMITS L100Loカーボンのドラグは、高負荷・高速回転に耐える設計です。カーボンはステンレスと相性が良いので、ドラグワッシャーにカーボン、ドラグディスクにステンレスを採用しています。もしもノーマルのブルーヘブンを購入した場合は、スプールだけカーボンドラグ入りのものに入れ替えることも可能です。自分はマグロジギングにおいてはカーボンのスプールを使用しています」

ブルーヘブンには、コルクとカーボンのドラグワッシャーを備えたモデルがそれぞれあるが、クロマグロゲームにおいてはカーボンがお勧めとのこと。高負荷時やスプール高速回転に耐える。

ラインは強さを重視し、リーダーは長め

西本さんが現在セレクトするラインは、前述したように8号が基準となる。使用ラインはXBRAIDのオッズポートWX P-18一択だ。その理由は、オッズポートの構造は8本編みの中に芯を備えているから。直線強力は、XBRAIDのPEラインの中で最強である。芯があり平べったく扁平しにくいことから、ラインの劣化も少ない。適度な張りにより、放出性が良いのも特徴だ。まさに大型魚に適したPEラインだと言える。

【XBRAID・オッズポート WX P-18】

https://xbraidygk.jp/products/oddport/

「セレクト理由としては、単純に強いから。ラインのセレクト基準として8本編みで多少の伸びがあったほうが釣り人はファイトが楽なのですが、伸びは少ないものの強度の高さからオッズポートとなります。津軽海峡などで潮の速いフィールドに入る時は、PE8号だとジグの入り(フォール)が悪いこともあるので、PE7号に落とすこともあります。50kg、60kg、70kgを想定していた頃はPE6号でやっていましたが、今はPE8号をメインに、状況によりPE7号です」

使用するブルーヘブンL100サイズは、オッズポートPE8号で350m、7号で400mのラインキャパを備える。またPEラインの先のリーダーは40号をセレクトしている。

「リーダーにはフロロカーボンの40号を10m入れています。長めにしているのは、リーダー伸びをファイト時に利用したいからです。伸びることでファイト時に自身の身体が楽だからという理由もありますが、伸びの少ないPE・オッズポートを使用し、リーダーが短いとPEラインとリーダーの結束、ジグを装着するリング部分のノットに負担がかかるので、長めのリーダーで吸収してもらう考えです。ちなみにナイロンとフロロカーボン、それぞれの伸びを比べると、ナイロンは初期から伸びるのに対して、フロロカーボンも初期は伸びにくいものの破断する時にはナイロンと同じように20%ほど伸びます。しかしフロロカーボンにするのは、吸水性のあるナイロンと比べると結束が強いから。またマグロ釣りは根に擦れる釣りではありませんが、魚体などでリーダーに傷が入る可能性もあり、その際ナイロンは傷から裂けるようにブレイクしてしまうのに対して、フロロカーボンは縦の繊維が集まっているのでナイロンと比べると耐久性があります。またフロロカーボンは比重が重いので、ジグのフォールと同調させやすいというのも理由です」

ラインはXBRAIDのオッズポートWX P-18をセレクト。セレクト理由は、通常の8本編みより強いから。8本編み+芯に1本の構造で、強さとともに潰れにくく強度劣化も少ない。オッズポートは伸びが少ないため、リーダーは10m接続して伸びる部分を作ることでノット部の疲労を軽減。

ラインは新品、使い回しはしない

西本さんは、クロマグロ釣行を控えてスプールにラインを巻く準備をするとき、「UOYA・糸巻き工場・IK500」を使用し、PE8号ならドラグチェッカー(櫻井釣漁具)で3.5kg〜4kgに負荷を設定して巻き始め、途中で負荷を少し下げ調整しつつ巻いていくという。そして最後の100mは、ほぼ負荷を掛けない軽いテンションで巻く。最後に軽い負荷で巻くのは、ジグを落として誘う際に出る部分であり、この部分に高負荷を掛けて巻いてしまうと、回収した時には同じような高負荷でないことからラインがスプールから溢れてしまう可能性があるからだ。少しでもラインキャパを増やすために強い負荷で巻いておくというのは、ライン強度を低下させるだけでなく、回収時にトラブルを招く。ちなみに西本さんは、ラインはスプールにMAXで巻かずに、少し少なめで巻くという。これは、リーダーを巻いた時のスペースを確保しておくことと、ライン回収時にスプールに偏ってラインが巻かれた時、スプールエッジからラインが溢れるトラブルを避けるためだ。

「また、一度でも80kg以上のクロマグロとやり取りしたら、ラインはダメージを受けている可能性があると判断してスプールは交換したほうが良いと思います。強いドラグを掛けてやり取りしていると、ラインが痛んでいることが分かります。これはラインの出し入れだけでなく、粘度のある水の中で魚が動くことでラインに相当な負担が掛かりダメージを受けているからです。また、リールも高負荷で長時間のやりとりを行えば、何かしらの問題が発生している可能性もあるので、釣行から帰ってきたらオーバーホールに出すことをおすすめします。大物釣りに使用するリールとラインは、常にベストな状態にしておくことが大切です」

クロマグロ釣りは、強い負荷を掛けてやり取りするため、ライン劣化は必ず起こる。夢のサイズ、自己記録サイズを釣るためには、必ず新品ラインでトライしたい。

クロマグロ対応ラインシステムと金具類

西本さんのPEラインとリーダーの結束は、PRノットを選んでいる。そして大型魚狙いのPE8号等の太糸は、普段より強いテンションで巻きつけているという。

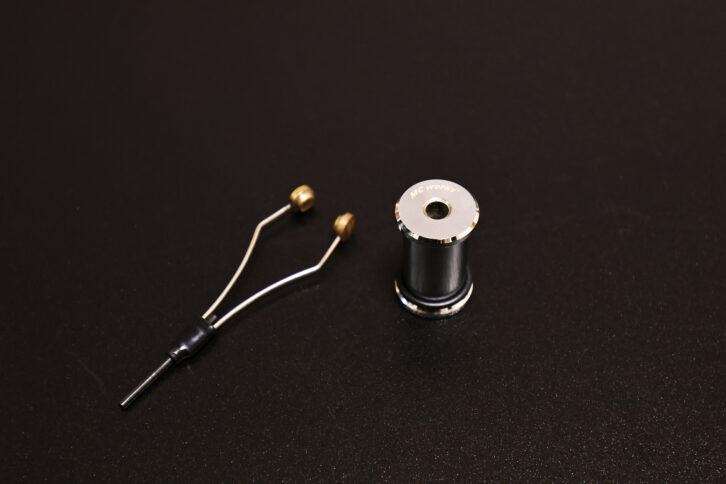

「重いボビンノッターで強めにテンションを加えてリーダーにPEを巻きつけています。MCワークスのPRボビンHEAVY(100g)モデルを使用しています」

巻きつけの長さは10cmほどと長めにしている。

「長めなのは、僕の心の弱さです(笑)」

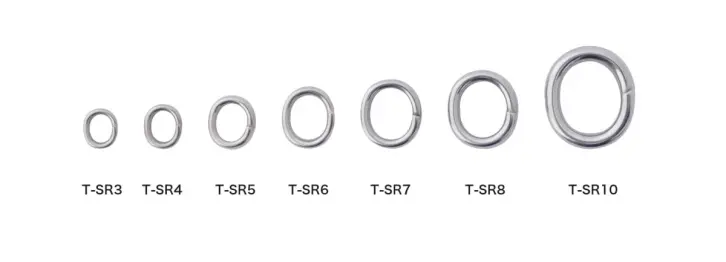

キャスティングのようにガイドに干渉するわけではないので、長さはあっても問題ない。巻きつけの後のハーフヒッチでの編み込みは、リーダーに被せる部分で10回、PEラインだけに巻きつけるのを10回。さらに3回戻して編み込む。戻すことで解けにくくなるという。またリーダーの先に金具類は、溶接リングの線径の太いものを使用。スプリットリングは、SOM製のトラックスプリットリングの#6を使用。440lbの強度を備えるモデルだ。

リーダーとPEの接続は、普段行っているPRノットだが、強い引きでのファイト中のズレを考えて重いノッターを使用してしっかりと巻き付ける。また長めに巻き付けている。

金具類も信頼できるものを選ぶ必要がある。SOMのOTAガレージ トラックスプリットリングは最強リングだ。これまでトラブルは無いと西本さんは言う。

【SOM・OTAガレージ トラックスプリットリング】

https://studio-oceanmark.com/products/track-split-ring/

またリングへのリーダーの結束は、パロマーノットで行っている。

「誰が結んでも同じくらいの強度が出ますし、すっぽ抜けることがないノットです。通常は結び目を締め込むだけですが、僕はその後にリーダーのヒゲの部分を使ってハーフヒッチで編み込みを入れます。交互に行い、5〜10回行います。太いフロロカーボンリーダーは締め込みにくいので、SOMのKSリキッドを塗ってから締め込んでいきます。塗ることでしっかりと密に結ぶことができます」

太いフロロカーボンリーダーは、しっかりと結ぶのに強い力を要するため締まり切らないこともある。しかしKSリキッドを使用すれば、締め込むことが可能。ワセリンなどのように、手がベタベタにならないのも良い。

【KSリキッド】

https://studio-oceanmark.com/products/ks02/

ロッドセレクト。マグロ用を開発中

西本さんは普段、ディープライナー、ガレージNAGIのロッドを開発、愛用している。その中で、クロマグロを狙うのにオススメするのはどのモデルなのか?

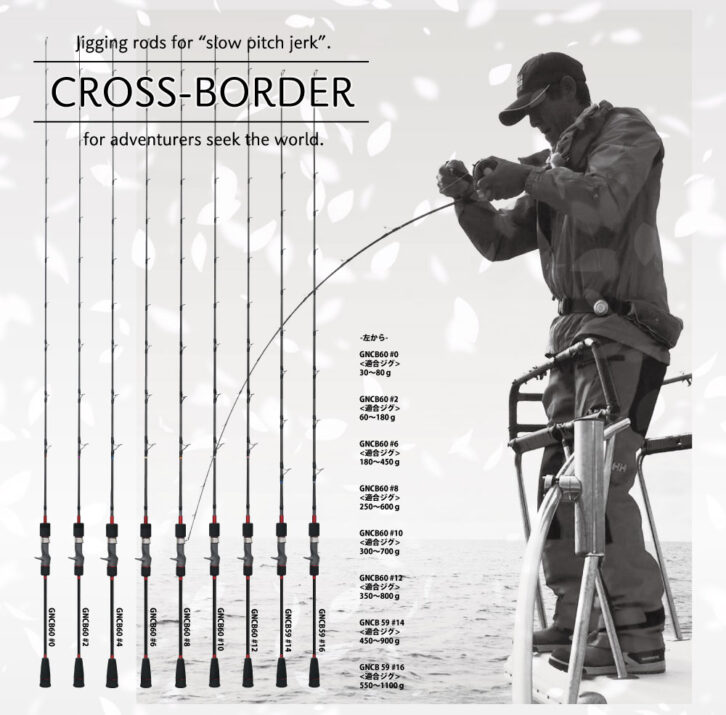

まずクロマグロ狙いにおいても、跳ね上げの強いカーボンチューブラーのモデルを選ぶ。近年のスローロッドには、ファイト時に曲げられるカーボンソリッドのものもあるが、西本さんは操作性を重視したチューブラー製品を好んでいるという。中でも2025年現在、クロマグロで愛用しているのは、テスト中のガレージNAGI・クロスボーダーシリーズの6フィート3インチのTUNAモデルだ。ガレージNAGIのロッドは、遠征での使用、海外での使用を前提としているため、折れに強く、破損しにくい特徴を持つ。このテストモデルにおいても、強度を重視している。

【ガレージNAGIホームページ】

「テスト中のTUNAモデルは、6フィート3インチで設計しています。この長さは、ファイトの最後のツメでマグロが回った時に、ミヨシで船底を交わしやすいからです。脇挟みでファイトすることを前提に開発したモデルです。立てられる柔軟性のあるスローピッチロッドもありますが、そのようなロッドは、 “ジグを操る”部分がどうしても低下してしまいます。僕自身、掛けることの楽しさを失いたくないので、操作性の高さを備えたモデルとして開発しています」

ちなみにこのシリーズは、L、M、Hというラインナップ。Lはキハダを意識した設計、Mは大型のキハダ&小型のクロマグロ、Hは大型クロマグロに対応する設計だ。

来春発売に向けて開発中のガレージNAGI・クロスボーダーTUNAシリーズ。マグロ攻略用に作り上げたモデルだ。操作性抜群のモデルだと言う。

「テストを行なっているのは脇挟みのロッドですが、だからといって常にストレートでファイトするわけではありません。脇に挟みながらも曲げを入れ、少しでもプレッシャーが入るようにファイトします。そしてリールのパワーを活かしつつ、曲がりを戻した時のわずかな糸ふけの回収、ロッドを上下に動かすポンピングを入れてのラインの回収と、少しずつでもラインを巻き取り距離を詰めていきます」

掛け重視のロッドでも、ジグ操作時にはロッドは曲がり、その戻る反動でジグを跳ね上げる。曲がらないわけではない。ロッドをどこまで曲げると破損するかを分かっていれば、脇挟みのまま曲げてプレッシャーを加えられる。

また、このロッドのリールシートは、新しいモデルが設置されている。これは富士工業に相談して作成してもらったという。

「カーボンのリールシートを使いたかったのと、ブルーヘブンに合う太いリールシートが最近のラインナップに無かったために作ってもらいました。使用しているリールシートの16というサイズは既存品でありましたが、19というサイズを新たに作ってもらったのです。このリールシートは、とにかく硬く、しっかりとした作りになっています。高負荷のファイト、長時間ファイトでも緩みがない。繋ぎ目もないので、ファイトで手が痛くなることもないです」

スマートな形状のリールシート。大型のブルーヘブンに合うように、富士工業に作成してもらったモデルだという。握り心地が抜群に良い。

またガイドはチタンのSicを採用し、バット部は高めにしている。これはリールが大型のため。大型リール装着時に、ラインがガイドに干渉しないようになっている。またこのシリーズは、ワンピース仕様。6フィート3インチであれば国内航空機での運搬も問題なく、ワンピースのほうが感度、操作性も良いからだ。さらに大型魚相手で2ピース仕様であると、ファイト中の高負荷によりブランクが回転してガイドが倒れてしまう可能性があるというのもワンピースにした理由だ。ちなみにこのロッドは、来春発売に向けて開発されている。2026年シーズンでの活躍が楽しみだ。

大型リールを装着するため、バットガイドは高めに設定。

ちなみに既存の発売中の製品であれば、ガレージNAGI・クロスボーダーのGNCB60#6、GNCB60#8などがオススメとのこと。

「#6モデルは、非常に掛けやすいロッドです。#8はパワーがあり、安心感があり操作性も良いですが、ティップの返りが若干早いため、#6より掛ける動きを出すのが難しいと感じています。大型狙いで#10という選択もありますが、こちらはさらにジャーク時のティップの戻りが早いので、ハイピッチ気味のジャークも入れて誘う時は使いやすいと思います。ただ番手が大きいほど、掛けてからの安心感、曲げた時のプレッシャーの掛かり方は高いです。掛けるまでと掛かってから、どちらに重きを置くかによってロッドの番手セレクトは決まってきますが、自分の場合は掛けるまでの作業をより楽しみたいので、#6を使用することが多いです。ちなみに、開発中の6フィート3インチのモデルは、掛けるまでの操作性、釣り味を重視して作ったモデルなので、よりマグロジギングを楽しめると思います」

【クロスボーダー】

https://garagenagi.com/crossborder.htm

【クロスボーダー ファイト動画】

https://youtu.be/8wJbv_PX694?si=4H1cuwLpefpsToqh

ジグセレクトはアピール重視

ジグは、どのくらいのサイズ、どんなモデルを使用しているのか?

「探る水深が80m前後になることが多いので、PE8号を使用するときは400g前後を使用します。スパンカーを使って船を立ててくれる船であれば400gよりも軽いジグを使用しますし、ドテラ流しで風が強い状況であれば500g、600gも必要になります」

基本は船長の指示ダナの下までジグを落とし、そこからフォールをしっかりと入れたスローピッチジャークで探ってくることになるのだが、その中でベストなジグはあるのか?

「ジグは面が大きく、長めで目立つモデルが良いです。コンパクトにする必要はなく、回遊しているマグロに気づいてもらうことが大切です。ジグの明滅、シルエットで魚を呼び寄せる感じです。自分がよく使うのはDEEPLINERのSPYの400g、500gです。スーッとフォールしていくモデルが良いです。フックはテールにだけ装着しますが、DEEPLINERのジグはアクションが出るようにヘッド側を重くしており、ヘッドが下がりすぎるとフォールのスピードが出にくく、喰いが悪いと感じることが多いため、フロントに使い古しのフックを曲げてフッキングしないようにしたものを装着して、ヘッドが下がりすぎないようにバランスをとっています。また、喰いが悪いと感じた時は、スロースキップCXやスロースキップ・フレックを使用することもあります。水深が浅い時は、ガレージNAGIのドレッパーの300gなどをセレクトすることもあります。狙う層が浅い時もあるので200gから600gまでジグを用意しておくのが良いでしょう」

西本さんがメインに使用しているのはディープライナー・SPY。300g、400g、500gを多く使用。垂直落下せずに斜めのフォール、バイブレーションでアピールする。速い巻き上げにも対応する。

【DEEPLINER・SPY(スパイ)】

https://www.deepliner.com/jig/spy.html

【DEEPLINER・スロースキップCX】

https://www.deepliner.com/jig/slowskip_cx.html

【DEEPLINER・スロースキップ フレック】

https://www.deepliner.com/jig/slowskip_freq.html

水深が浅い場所でセレクトすることが多いという、ガレージNAGIのドレッパー。ショートスライドフォール、ロングスライドフォールをコントロールで演出可能なモデルだ。

【ガレージNAGI・DREPPER(ドレッパー)】

https://garagenagi.com/drepper.htm

フックはカンヌキに掛かるようにセレクト

フックは、これまでの経験から前述したようにジグのテール側にアシストフックを1本装着している。テールのみなのは、フォールで喰うことが多く、ヒット時に遊んでいるフロントフックが余計な箇所に掛かることで、ファイトが困難になるため。1本のフックをカンヌキに掛けるのが理想だ。フックが良い箇所に掛かれば、ファイトはかなり楽になる。早掛かりするようなフックを選んでしまうと、アングラーに不利な場所に掛かってしまうことがあり、ファイトが困難になるので、フック選びも重要だ。

「50kgくらいまでであれば、SOMのシングルアシストフック・青技(セイギ)25を使用しますが、大型狙いの時はステキ針のHigh Quality Hooks・SPGTを使用しています。ただ、このフックは針先がネムっているため、ペンチで少し開いてアシストフックを作っています。開くことで、刺さりがスムーズになり、リリースも行いやすくなると感じています。また、VANFOOKのビーストエッジ カットバーブも良いように感じています。アシストラインは、XBRAID・ザイロンノットの70号です。リングを装着した後のザイロンの中に通す部分は、全てに通して2重構造にしています。これをフックに一重巻きで結び、スレッドでヒゲを固定して瞬間接着剤で補強します。長さは異なるものをいくつか用意して釣り場に持ち込みますが、5cmくらいが使用しやすいです。キープはしないので、フックはバーブレスにしています」

フックはシングルアシストをジグのテールに装着。使用ジグは上下にフックを装着して、動きが出るように設計されているため、フロントアイにはフッキングしないフックを装着してバランスを取っている。

現在、愛用しているステキ針のHigh Quality Hooks・SPGT。太い線径で大型マグロに対応。XBRAID のザイロンノット70号を使用してアシストフックを作成している。

【SOM・青技25】

https://studio-oceanmark.com/products/seigi/

【XBRAID・ザイロンノット】

https://xbraidygk.jp/products/zylonknot/

クロマグロ狙いの誘い

現在、多くのクロマグロ狙いの船がキャスティングでアングラーを案内している。それは乗船するアングラーが“キャスティングで獲りたい”という希望があること、また船長としても“キャスティングで獲らせたい”などの考えもあるだろう。さらにマグロの跳ねやナブラを探すほうが簡単だからというのもある。ただ、多くのクロマグロの実績を持つ船長ならば、回遊のタイミングを読んでおり、マグロが回遊する瀬などを熟知しているため、ジギングで探りたいと提案すれば魚探やソナーで反応を見つけて探らせてくれるだろう。

では、その探り方だが、「釣り方は、久米島のキハダジギングで培ったフォール主体に攻める方法と同じです」と西本さんは言う。

その釣法を簡単に解説すると、船長が指示した棚にジグを送り込み、スローピッチジャーク用に開発されたロッドを使い、リールハンドルを巻いた反動でロッドティップを曲げ込み、そのティップが戻る反発力を利用してジグを跳ね上げ、そしてフォールアクションを入れるというもの。この一連の動作を繰り返し、棚を刻んで探ってくる。ジグのフォールの動きが重要であり、その長さやジグのフォールの動きを試しながらパターンを探っていくのだ。

「ジギングの場合、120mくらいの水深で、ボトムに反応が出ている時は狙いやすいです。これは着底から探ることができるからです。中層の反応でも喰ってきますが、ラインが斜めに入っていたりするとタナはボケるからです。また、底にいる魚のほうが、積極的にエサを探して潜っているので、喰いが良いと感じています。一方、中層にいるのは、エサを追っている個体だけでなく、移動のために泳いでいるだけの個体もいるので、反応が出ても通過するだけで喰わないこともあります。しかし、移動しているだけの反応と思いつつ探っていると、急にスイッチが入って喰うこともあります。反応が出ていない状態でジグを落とすと、どこからともなくクロマグロが出てくることもあります。回遊しながらエサを探している個体は反応するのだと思います」いずれにしても、粘り強く誘い続けることが大切ということだ。

ヒットからファイト

クロマグロをジグに反応させ、ヒットさせたらどうすれば良いのか?

「まず、ヒットしたり、ジグの動きに違和感を感じたら、巻き合わせでフッキングさせます。フッキングしたら、周りのアングラーに合図をしてラインが絡まないようにジグを回収してもらいます。カンヌキに掛かるフックを選んでいるので、ほぼカンヌキに掛かります。その後は慌てずにマグロに走らせます。中には走らない個体もおり、喰い上げる個体もいます。そのような時は、巻けるならどんどん巻いていきます。ただ途中で走り出すので、その心構えはしておくことが大切です。走る感じを見て、サイズが大きそうならドラグレバーを徐々に上げていきます。大きいサイズでパワーがある場合、弱いドラグだといつまでも止まらず、魚は弱りません。魚が大きいか、それほどでもないかの判断は経験で得るしかありませんが、いずれにしても相手の動きを見つつドラグでプレッシャーを掛けます」

この時、いきなり強いドラグを入れたり、力一杯巻いたりせず、自身の体力の低下に注意する。長時間のファイトになることもあるため、体力の配分が重要だ。

マグロが止まったら、ロッドを可能な限り曲げつつ、上下のポンピングも織り交ぜながらラインを少しずつ回収していく。この時、NO LIMITSのL100Loの巻き上げトルクであれば、そのままハンドルを回してラインを巻けることも多い。

マグロは船に近づくほど抵抗を見せる。ある一定の層からなかなか浮かなくなることが多く、この時のために体力を残しておくことが大切だ。

「ドラグ値を上げてファイトしていきますが、リフトする時にラインが出るようならドラグ値は低く、永遠に上がってきません。その場合は、さらにドラグ値を上げる必要があります。その後、ある一定の層からなかなか上げられないこともありますが、ここでは力を振り絞り、マグロの頭を上に向けるしかありません。それでも距離が詰められない場合は、船長にお願いして船をバックさせ、引っ張った後に前進させてラインを巻き取ることで距離を縮めることもあります。また船のバックで泡を発生させ、その泡にマグロを入れることで弱らせる作戦もあります。私はクロマグロはリリースしたいと思っており、生存率の観点から時間をかけたやりとりは避けたいと考えているので、このように船の動力を利用することもあります。事前に船長に戦略を伝えておくと良いでしょう。ある程度ファイトをイメージし、戦略を持って挑むことが大切です。マグロによっては表層付近を走る個体もいます。相手の動きに対して、臨機応変に対応することも必要です」

慌てずに、ドラグでプレッシャーを掛けつつコントロール。巻ける時は、少しでも巻き距離を詰めていく。

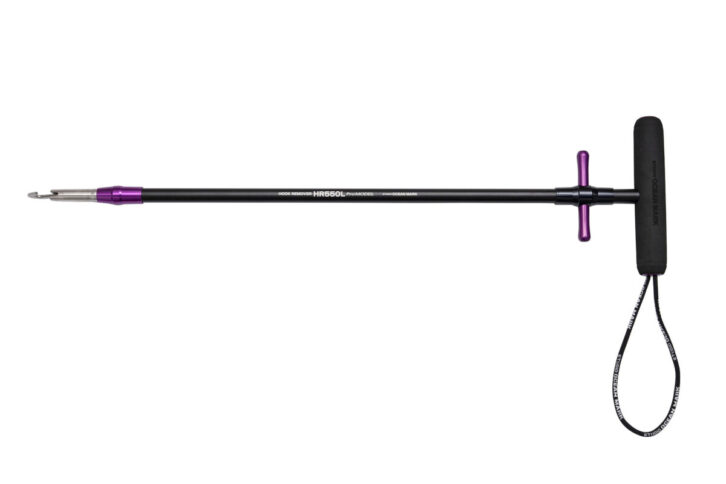

そしていよいよ船縁近くまで寄ったら、マグロは円を描く。この時、こちらに向かってくる時に少しでもリールハンドルを巻き、距離を縮める。この段階でも再び走ること、暴れることを予測しつつ慎重に寄せていく。そしてマグロが頭を出したらランディングとなるが、リーダーをデッキハンドが掴みやすい場所まで誘導する。リリースするなら事前に船長に伝えておくこと。もちろんリリースするためにフックを外すSOMのフックリムーバーHR550L-PROなどのアイテムを準備しておくことも必要。誰がデッキハンドを行い、誰がフックを外すか、船長、同船者と打ち合わせしておけばスムーズに行えるだろう。

クロマグロゲームはチームワークが大切。ランディング、リリースともに協力することが必要。

リリースには、フックを外すアイテムが必要になる。SOMのフックリムーバーHR550L-PROは、長さがあり、多くの船長やアングラーが愛用しているアイテム。船縁が低い船なら、短いモデルでも対応可能。また、クロマグロゲームでは強靭なリング類を使用するため、それらをしっかり開くことができるプライヤーも必要になる。写真(左上)は、SOM・オーシャンプライヤーOP165HP。強力スプリットリングを簡単に開くことが可能。

【SOM・フックリムーバーHR550L-PRO】

https://studio-oceanmark.com/products/hook-remover-promodel/

【SOM・オーシャンプライヤーOP165HP】

https://studio-oceanmark.com/products/ocean-pliers-op165hp-op140h/

リリースを行うためにゴム手袋などを用意しておくと良い。リーダーをしっかりと掴め、怪我も少ない。

これからチャレンジするアングラーへ一言

SNSや周囲の人がクロマグロの100kgクラスを釣り上げているのを見て、「普段のジギングの延長で自分でもできるだろう」と思い、チャレンジする人もいるかもしれない。しかし、相手は非常にパワーのあるターゲットで、ファイト時間も長くなることがあり、決して簡単ではないと西本さんはいう。

キャッチするには、いきなり100kgクラスに挑むのではなく、徐々にサイズアップして経験を積むのがベストだ。しかし現状のクロマグロ釣りではサイズを選べないこともある。その場合は、まずはパヤオのキハダやトンジギなどで経験を積むのも良いだろう。また、ファイトのイメージを作ることや、ハイドラグ時の負荷の強さを把握しておくことも重要だ。クロマグロ釣りは、ちょっとしたミスで怪我をする危険性もあるため、細心の注意と十分な準備を行って挑むことが大切である。

「釣りは1人でやり切るのがベストですが、どうしても1人では難しいと感じたら、同船者と交代しても構わないと思います。無理をして体を壊したり、怪我をしてしまったら元も子もありません。また、ランディングやリリース時はトラブルが起こりやすいので、バーブレスフックの使用をお勧めします」

クロマグロは年々回遊してくる個体のサイズも大きくなっており、西本さんはこれまで結果を残してきたものの、自身も進化し続け、さらなるタックル開発も進めている。実際、インタビュー中にはここでは発表できない話もあり、今後の展開が楽しみだ。